業績が落ちていたり、赤字が続いていたりすると、「この数字だと、信用調査で悪く見られてしまうかも…」と不安になりますよね。

ですが、そんな時に限って、東京商工リサーチや帝国データバンクから「調査にお邪魔したい」と連絡がくるもの。

できれば情報は出したくないけど、隠せば逆に評価が下がってしまう気もする…。

結局どうするのが正解なのか。評価が下がらずに済む方法はないか。頭を悩ませている経営者の方もいるでしょう。

そこで本記事では、元調査員の経験をもとに、決算書の数字が悪い時の信用調査対策をお伝えします。

※記事の最後で「信用調査はどう対応すればいい?」チェックリストを無料配布しています。

この記事を書いている私のプロフィール

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

会社信用ドットコム代表・会社信用クリエイター

世界最大の企業情報を保有する (株)東京商工リサーチに入社後、個人から売上1兆円企業まで10年間で延べ7,000社以上を調査。商業登記簿から会社の信用度を見抜くほどになり、全国1,000人以上の調査員中、営業成績1位獲得の実績を誇る。2017年同社を退職。現在は大手企業との取引実現から銀行融資・補助金獲得まで支援するサービスを展開。小さな企業の救世主として期待されている。

*経済産業省認定 経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107713006411)

<メディア掲載情報>

■SMBCグループの経営層向け会報誌『SMBCマネジメントプラス』

「危険な取引先・優良な取引先がわかる 決算数字と信用調査の活用法」

■日本実業出版社『企業実務』

「元調査員が教える!信用調査会社の上手な使い方」

「信用調査会社に会社を高く評価してもらうコツ」

■東洋経済オンライン 2026年1月

「経営者の言動」も大きなポイントに…元調査員が明かす

【信用調査会社の評価】を上げる4つのコツ

(※Yahooニュースでも掲載) など

※メディア情報一覧はこちら

信用調査の評価は「数字だけ」で決まらない

信用調査の評価が、数字の良し悪しで決まると思っている経営者様がいらっしゃいますが、それは違います。

信用調査会社は、決算書の数字だけで企業を評価しません。

数字、数字以外の情報、さまざまな情報をすべて見て評価をしています。

数字が悪い時は、数字そのものだけでなく、「なぜその数値になったのか」という理由も評価に影響しますし、「経営者がその数字になった理由を把握して説明できるか」のような経営者の能力、「改善策を取っているか」のような会社の将来性によっても、評価は変わってきます。

ということは、悪くても評価を挽回できるポイントを丁寧に説明することで、評価が下がるのを食い止められる可能性があるということです。

次のパートでその具体的な対策を見ていきましょう。

決算書の数字が悪い時の信用調査対策【低評点を防ぐ方法】

決算書の数字が悪い時に、ただ決算書を見せて、何となく信用調査に対応していたら、評価は下がるだけです。

数字が悪い時こそ、経営者の皆さま自身が、評価が下がるのを食い止めなければなりません。

ここでご紹介する対策は、私が調査員時代に「これなら評点は据え置きだな」「大きく下げる必要はない」と感じた経営者様の対応から選んだものです。ぜひ上手く取り入れてみてください。

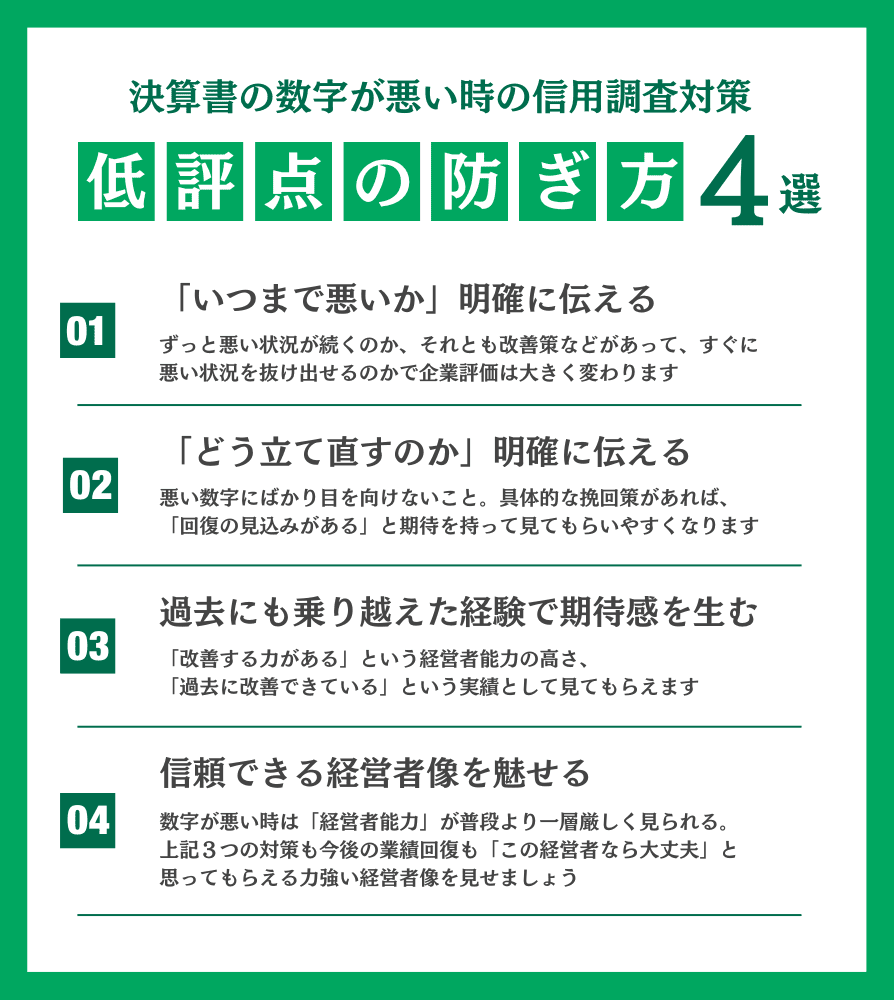

「いつまで悪いか」明確に伝える

決算書の数字が悪い時の信用調査対策の1つ目は、数字が悪い理由を説明するときに、「悪い時期がいつまで続くか」はっきり伝えることです。

例えば、「悪いのはこの期だけ」「次の期から良くなる」とはっきり伝えてください。

ずっと悪い状況が続くのか、それとも改善策などがあって、すぐに悪い状況を抜け出せるのかで企業評価は大きく変わります。

「改善策が上手くいくかわからないし…はっきり今だけ悪い、次は良くなるなんて言えない」なんて弱気ではいけません。

将来回復するかどうかは経営者である皆さま次第です。そこは改善のために必ずやり遂げる強い気持ちをお持ちになって、調査では自信を持って「次は回復すると」言い切ってください。

「多分、次は大丈夫」のような曖昧な言葉も、相手からは「はっきりしない」「期待が持てない」と思われるだけで効果はありません。やめましょう。

「どう立て直すのか」具体的に伝える

決算書の数字が悪い時の信用調査対策の2つ目は、「どう立て直すのか」を“具体的に”伝えることです。

悪い数字にばかり目を向けず、挽回策をしっかり伝えましょう。

具体的に伝えるポイントは、

・立て直すために何をするのか

・いつから始めるのか

・いつまでに結果(数字)が出るのか

この3点をはっきり伝えることです。

この3点がない挽回策は「具体的な対策がある」とは言えません。改めて考え直して、調査時に自信をもって伝えられる対策を考えてください。

具体的な挽回策があれば、「回復の見込みがある」と期待を持って見てもらいやすくなります。

悪い理由+「いつまで続くか」はっきり伝えるの「悪いのはこの期だけ」「次の期から良くなる」という言葉にも説得力が生まれますね。

過去にも乗り越えた経験で期待感を生む

決算書の数字が悪い時の信用調査対策の3つ目は、過去にも乗り越えた経験を伝えて、相手に回復の期待感を持たせることです。

「過去に悪い時期があったと思われると良くないのでは…」と伝えない方がいますが、企業評価ではむしろ逆です。好印象になる場合があります。

会社には良い時期もあれば、悪い時期もあり、調査をする側もそういうものだと理解しています。そのような中で、過去に悪い時期を乗り越えた経験というのは、「改善する力がある」という経営者能力の高さ、「過去に改善できている」という実績として見てもらえます。

ただし、ただ漠然と「過去に悪い状況を乗り越えたから今回も大丈夫」と言ってみたところで期待感は持ってもらえません。

期待感を高めるコツは、「共通点」を説明に含めること。

例えば、以前もお客様都合で受注が減って、売上が下がってしまった。その時も、新商品を入れて、新規顧客を増やして挽回したんだよね。今回も新商品を入れて新しい客層に売っていくから、売上も回復していく計画です。ーーこのような伝え方ができるといいですね。

全く同じ状況でなくても、似た状況を盛り込む、いくつかの共通点を入れて状況を似せる(4つのうち2つ・3つなど)などの工夫で、期待感を高めることができます。試してみてください。

信頼できる経営者像を魅せる

決算書の数字が悪い時の信用調査対策の4つ目は、信頼できる経営者像を魅せることです。

もともと信用調査では「経営者能力」が1番見られています。そして、数字が悪い時は、普段より一層厳しく見られます。

経営者能力というのは、会社を末長く続けていく力、成長・発展に導く力のことです。

悪い数字の説明でも、その数字になった理由を、経営者様ご自身の言葉ではっきり伝えることで、経営状況をしっかり見極めているその能力の高さを見せてください。挽回策も過去に乗り越えた経験も堂々と語り、確実に回復に向けて進んでいく力強い経営者像を見せましょう。

調査員時代に、数字が悪い状況の企業も数多く調査取材をさせていただきましたが、説明を濁したり、弱弱しい態度になってしまう経営者の方もたくさんお目にかかりました。やはりそのような態度では、見る側はどうしても会社の行く末が心配になります。

ここまでお伝えしたすべての対策も、「この経営者なら大丈夫だ」と思われてこそ効果を発揮するものです。

数字が悪い時でも評価が下がらない会社の経営者様は、「本当に悪いのですか?」と驚くほど堂々としているものです。皆さまも調査時の言動には十分注意して、自信を持って対応してください。

決算書の数字が悪い時の信用調査対策をまとめます。

決算書の数字が悪い時によくあるご質問

ここでは、経営者様から決算書の数字が悪い時によくいただくご質問に、元調査員の経験からお答えします。

数字が悪い時は「信用調査を拒否」すべき?

数字が悪いからといって、「信用調査を断ったほうがいいのでは」と考える経営者様がいらっしゃいます。

これは元調査員として、まったくおすすめしません。

情報を一切出さないと、審査で見る大切なポイントのうち「情報公開性」の評価が下がります。

拒否して情報を隠すと、「もしかするとすごく悪いのでは...?」と実際より悪く思われる危険性もあります。

すでにお伝えした決算書の数字が悪い時の信用調査対策も実行できません。

短絡的に調査を拒否してしまうのは、むしろ評価が下がり、損になりますので、調査に対応するか・拒否するかは慎重にお考えください。

以下の記事で「調査拒否で何が起こるか」を解説しています。あわせてお読みください。

◆元調査員が教える!信用調査は拒否すると怖い?断る7大デメリット

数字が悪い時は「決算書を見せない」が正解?

元調査員として、決算書を見せないのはおすすめしません。

決算書がないと、「そもそも数字が本当か」信ぴょう性がありません。「実は悪いから見せない…?」「何かやましいことがある…?」のように見せない理由を勘繰られる可能性も高いです。

「調査には答えるけれど、決算書は見せない」のもおすすめしません。たとえ、信用調査に対応したとしても、決算書がなければ、「情報公開性」が低いとみなされ、良い評価の獲得は難しくなります。

すでにお伝えした決算書の数字が悪い時の信用調査対策も、決算書を出さずに行えば、効果は半減します。

そもそも、信用調査は「あなたの会社と安心して取引ができるか」を調べるものです。

実際の取引審査の現場を数多く見ているのでよくわかるのですが、決算書を見せない会社を信頼して取引をする企業はごく稀ですから、新しい取引や既存取引拡大のチャンスを逃してしまいます。

信用調査の拒否や、決算書を見せないことが原因で取引相手から信頼されず、「新規の取引がスムーズに進まない」「大手との取引が直接取引ではなく、代理店経由になってしまう」こともよくあります。十分注意してください。

数字が悪い時こそ「真の実力」が問われる

ここまで、決算書の数字が悪い時の信用調査の対処法についてお伝えしてきました。

「数字が悪いのですが、信用調査でどう対応すればいいでしょうか」というご相談は、経営者の方から本当によくいただくものです。

出来れば数字を教えたくない、決算書も見せたくない。でもそうすると、信用調査の評価が悪くなり、取引審査で不利になってしまう。

取引がなくなったり、大手との取引が直接取引ではなく、代理店経由になってしまう。

このような悪い影響が出て困っている経営者様が数多くいらっしゃいます。

長く会社を続けていれば、数字が思わしくない時期も出てくるでしょう。

できれば情報を見せたくない、濁して上手くやり過ごしてしまいたい、そのお気持ちもわかります。

ですが、隠したり、濁したりすることは、むしろ大きなマイナスになって跳ね返ってきます。

誠実に情報を開示できるか、状況を把握して最適な改善策を取れるのか、経営者にその能力はあるのか。

数字が悪い時は、その姿勢も含めて厳しく見られています。

「うちの調査対応はこれで大丈夫だろうか…」

と不安に感じる方もいらっしゃると思います。

そのような方は、以下のチェックリストも活用してください。

私が企業セミナーや個別相談で実際に使用している実戦仕様の一品。

延べ7,000社以上を調査してきたノウハウをつめ込みました。

下記フォームにお名前とメールアドレスを入力いただくと、自動配信で「ダウンロードURL」が記載されたメールが届きます。

そちらから無料でダウンロードしてください。

ぜひ本記事でご紹介した対策を行い、評価マイナスをしっかり食い止め、良い取引を勝ち取っていってください。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

会社信用ドットコム代表 佐藤絵梨子

元調査員が、信用調査のお悩み・お困りごとを解決します

東京商工リサーチや帝国データバンクの信用調査、大手企業による取引審査のお悩み・お困りごとをご相談いただけます。

大手企業と商談をしていたら、調査をすると言われた。どう対策すればいいか。

取引先が代理店経由でしか取引してくれない。信用調査会社の評価が低いのが理由らしいが、何がいけないのか。どうにか直接取引できないか。

決算書の数字があまり良くない。少し不安な数字もある。この決算書は調査会社に見せるべきか、見せるならどう数字を説明したらいいか。見せないとどうなるのか。困っている。

そもそも調査会社はうちの何を見ているのか。面談でどう対応すると、調査会社は高評点をつけてくれるのか。取引先も「いい会社だ」と思って取引してくれるのか。

このような、一見、どう解決・対策すればいいのかわからないと感じるお悩みにも、延べ7,000社を調査した元調査員の経験をもとに具体的なアドバイスをさせていただきます。

先日ご相談いただいたK社長からは、「相談料払った価値があったわ!」という嬉しいお言葉もいただいた、本格的なアドバイスをお届けします。

信用調査の評価は、事前準備や面談当日の受け答えによっても、大きく変わるシビアなものです。

調査会社の評価が低くなるだけならまだしも、取引先から「評価がイマイチなら取引を見合わせよう」となるのは、経営者なら絶対に避けたいところではないでしょうか?

大切な取引をしっかり勝ち取るためにも、調査対策はぜひ万全にしてください。

60分のオンライン面談では、以下の充実の内容で経営者の皆さまの高評価獲得と、取引の実現を強力に後押ししています。

・現在の状況および懸念点のヒアリング

・決算書を踏まえた確認ポイントの整理

・調査で聞かれやすい事項・質問の意図の説明

・どの点をどのように回答するのが望ましいか

調査で重点的に見られる決算書も拝見し、「どこが特に見られるか」「どう対策すれば高評価を獲得できるか」も具体的にお伝えします。

ぜひこの機会にご相談ください。お申込みや詳細は以下のURLからご覧いただけます。

【サービス概要】

・内容:調査対策コンサルティング

・時間:60分

・料金:33,000円(税込)

・お支払い:事前決済

(銀行振込 または クレジットカード決済)