商談をしている会社から、

取引するには決算書を出してと言われた。

すでに取引している会社から、

毎年決算書の提出を求められている。

取引拡大を検討するために、

決算書を確認させてほしいと言われた。

このように、取引先から決算書の提出を求められた時、「出したくない…でも仕方ないか…」とモヤモヤしていませんか?

そもそも、なぜ出さなければならないのか。

どう対応すれば1番よいのか。

数字が良い時ならまだしも、あまり良くないタイミングだと、気乗りしませんよね。

そこで本記事では、取引先が決算書を欲しがる理由、見せないデメリットを解説します。

数字が悪くても低評価にならない提出方法もお伝えしています。ぜひ最後までお読みください。

※この記事の最後に「信用調査対応チェックリスト」を無料配布しています。

この記事を書いている私のプロフィール

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

会社信用ドットコム代表・会社信用クリエイター

世界最大の企業情報を保有する (株)東京商工リサーチに入社後、個人から売上1兆円企業まで10年間で延べ7,000社以上を調査。商業登記簿から会社の信用度を見抜くほどになり、全国1,000人以上の調査員中、営業成績1位獲得の実績を誇る。2017年同社を退職。現在は大手企業との取引実現から銀行融資・補助金獲得まで支援するサービスを展開。小さな企業の救世主として期待されている。

*経済産業省認定 経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107713006411)

取引先が決算書を要求する理由

そもそも、なぜ取引先は、あなたの会社の決算書を欲しがると思いますか?

理由を知らないと、対応を間違えて大ダメージを受ける可能性があります。

しっかり確認しておきましょう。

取引先が決算書を要求する理由

- 取引先の安全確認

- 定期チェック

- 形式的なもの(要注意!)

1つずつ解説します。

取引先の安全確認審査

取引先が決算書を要求する1つ目の理由は、取引先の安全確認を審査するためです。

取引は会社の売上・利益に直結する大切なものです。安心して長く取引できる会社とお付き合いしたいですよね。

そのために、決算書から取引先の安全性を読み取ることを重視している企業は、少なくありません。

とくに大手企業や上場企業のような取引先管理をしっかりしている会社は、取引先審査のために決算書の提出を求めてきます。

直接口座を開くための審査書類として、決算書の提出を求めてくることもありますね。

定期チェック

取引先が決算書を要求する2つ目の理由は、定期チェックです。

すでに取引がある場合でも、決算書を提出してほしいと言われることがありますよね。

これは「以前と変化がないか」「今何か問題が起きていないか」を確認する定期チェックです。

取引相手のことをある程度知っていても、時間が経てば状況は変わります。変化を見逃さないためにも、定期チェックをするのですね。

取引先管理をしっかりしている会社ほど、定期チェックも徹底しているものです。

形式的なもの(要注意!)

取引先が決算書を要求する3つ目の理由は、形式的なものです。

「社内ルールだから、とりあえず決算書の提出を要求してくる」というケースですね。

実はこれ、少し注意が必要です。

要注意!形式的ではないケースがある

「社内ルールだから、とりあえず決算書がほしい」と言われても、安心してはいけません。

たしかに当初は「とりあえず提出してもらっているだけ(さほど内容は重視していない)」ということもあるでしょう。

でも、相手は何かのきっかけで決算書を見直すかもしれません。

例えば、コロナ感染拡大のような不測の事態や経営環境の大きな変化など。取引相手のことが心配になって、「経営は大丈夫かな」と過去にもらった決算書を再確認する企業は多いです。

さらに、相手が「形式的なもの」と言っていても、実態が必ずしもそうとは限りません。

例えば、営業担当者は「形式的なもの(たいして見ていないよ)」と言っている。でも、取引先の審査をする「審査部」などの部署では、決算書を重要書類と考え、実は厳しくチェックしている。

このようなケースは本当によくあります。

相手の「形式的なもの」という言葉を鵜呑みにしないように、気をつけてくださいね。

取引先を調べることを「信用調査」といいます。以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方は読んでみてください。

-

元・調査員が教える!信用調査が入る理由【あなたの会社が狙われるワケ】

東京商工リサーチや帝国データバンクから信用調査が入るのはなぜか?元・調査員がその背景や理由を解説します。「調査依頼が入りやすいタイミング」「取引先が信用調査で1番知りたいこと」など、信用調査の裏側がわかる情報満載です。

続きを見る

▶︎元・調査員が教える!信用調査が入る理由【あなたの会社が狙われるワケ】

取引先に決算書を見せたくない方によくある誤解

「取引先に決算書を見せたくない」と思っている方は、さまざまな誤解をしていることがあります。みなさまは大丈夫でしょうか?

よくある誤解を6つご紹介しますので、よく確認してください。

得意先だから見せなくて大丈夫

「取引先に決算書を見せたくない」方によくある誤解の1つ目は、得意先だから見せなくて大丈夫だと思っていることです。

「ウチをよく知っているはずだから決算書の提出は必要ない」と思っているのですよね。

実はそうとは限りません。

会社は時間が立てば変化します。以前とは状況が変わることもあります。

得意先だとしても、状況の変化や最新の状況を確認したくて決算書を欲しがることはよくあることです。

開示は義務ではない

「取引先に決算書を見せたくない」と思っている方によくある誤解の2つ目は、開示は義務じゃないと思っていることです。

確かに、取引先への決算書開示は義務ではありません。それは相手もわかっています。

それでも決算書が欲しい理由があるから「ほしい」と言っているのです。

理由は「取引先が決算書を要求する理由」のパートですでにお伝えしています。読み流してしまった方は、もう1度お読みくださいね。

商品・サービスが良ければ大丈夫

「取引先に決算書を見せたくない」方によくある誤解の3つ目は、商品・サービスが良ければ見せなくても大丈夫だと思っていることです。

お気持ちはわかります。ただ、決算書を欲しがっている相手も、あなたと同じ考えだとは限りません。

「取引先が決算書を要求する理由」のパートでお伝えした「会社の安全確認」や「定期チェック」は、多くの会社で行われています。

商品・サービスの良さも大切ですが、相手が必要とする情報を提供することも大事です。

媚を売ってるみたいで嫌

「取引先に決算書を見せたくない」方によくある誤解の4つ目は、なんだか取引相手に媚を売ってるみたいで嫌だと思っていることです。

ウチは頑張っているし、わざわざ決算書を提出して相手に媚びなくても、実力でやっていける!

そんなお気持ちになってしまう、ということですね。

そのお気持ちはよくわかります。ですが、実はそもそもこの考え方が的外れです。

決算書を確認することは、取引先の安全性確認や定期チェックをする会社にとって当たり前の習慣。相手は単純に『必要な書類を出してくれた』としか思っていません。

『媚びを売っている』なんて発想自体が相手にはありませんし、そう感じるのは提出する側の思い込みです。

見せなくてもなんとかなる

「取引先に決算書を見せたくない」方によくある誤解の5つ目は、見せなくてもなんとかなると思っていることです。

残念ですが、こればかりはなんとかなりません。決算書を見せないデメリットがあるからです。

私が在籍していた(株)東京商工リサーチのような信用調査会社にあなたの会社の調査を依頼して、より詳しく調べられてしまう可能性もあります。

取引先に決算書を見せないデメリットは次のパートで解説しています。必読です。

業績が悪いから見せないが正解

「取引先に決算書を見せたくない」方によくある誤解の6つ目は、業績が悪いから見せないが正解だと思っていることです。

確かに、業績が悪いのにそのまま渡してしまったら、印象は悪いでしょう。

ただし、見せなければ見せないで、「業績が悪いのでは」と最悪ケースを想像されてしまうリスクがあります。

本記事の最後でお伝えする『数字の悪さを感じさせない提出方法』もあります。

お読みいただいてから、見せる・見せないを慎重に考えてみてください。

取引先に決算書を見せないデメリット

私は信用調査会社で10年以上、取引先を調べるお手伝いをする「調査員」の仕事をしていました。

調査の依頼者からは「取引先の決算書を入手したい」「取引相手の決算数値を知っておきたい」というご相談を、それはもうたくさんいただいたものです。

取引先に決算書を見せないデメリット、実はかなりたくさんあります。

私の経験をもとに、取引の現場でよくある『決算書を見せないデメリット』をご紹介しますので、良い取引を逃したくない方は、必ずチェックしてください。

新しい取引が頓挫する

取引先に決算書を見せないデメリットの1つ目は、新しい取引を獲得できないことです。

決算書は取引をする・しないの判断材料にされます。

提出をしなければ、相手は取引可否の判断材料が不足しますから、取引をしてもらえない可能性は高まります。

既存の取引が広がらない

取引先に決算書を見せないデメリットの2つ目は、既存の取引が拡大しないことです。

管理がしっかりしている会社は、取引先ごとに「取引枠」を設定していることがあります。

そして、経営状況が良くなっているのなら、取引を増やす。悪くなっているなら、取引を減らす。というように、状況に応じて取引量や金額をよく調整します。

決算書を見せなければ、取引拡大の判断材料が不足してしまうので、チャンスを逃してしまう可能性が高まります。

取引を継続してもらえない

取引先に決算書を見せないデメリットの3つ目は、取引を継続してもらえないことです。

管理がしっかりしている会社では、決算書を見て取引を継続する・しないを判断することがあります。

決算書を見せなければ、「状況はよくわからないから、取引の継続は見合わせよう」というように、マイナスの影響が出る可能性が高まるでしょう。

「取引先が決算書を要求する理由」の「定期チェック」でも解説しています。

大手企業と取引ができない

取引先に決算書を見せないデメリットの4つ目は、大手企業と取引ができないことです。

大手企業の取引先審査はとにかく厳しいです。もちろん決算書のチェックは絶対にしています。

決算書の開示に協力しない会社とは、取引をしないという企業も多いです。

直接口座を開いてくれない。代理店経由の取引になることもあります。

真剣な取引ができない

取引先に決算書を見せないデメリットの5つ目は、真剣な取引ができないことです。

実は、取引を真剣に考えている会社ほど、決算書を入手して、取引先の経営状況を把握しようとします。

決算書を見せなければ、彼らはどう考えるか。

決算書を見せるほかの企業を取引先をして選んだり、見せない企業との取引を見合わせる、そんな厳しい判断をします。

勝手に最悪を想定される

取引先に決算書を見せないデメリットの6つ目は、勝手に最悪を想定されることです。

「経営状態が悪いから決算書を提出しないのでは?」と疑われる可能性が高まるのですね。

相手も取引でダメージを受けないために最悪のケースを想定します。これは、取引先審査では普通のことです。

会社が成長しない

取引先に決算書を見せないデメリットの7つ目は、会社が成長しないことです。

すでにお伝えしたように、決算書を見せないと取引の獲得や拡大が難しくなります。

そうなると、会社の成長スピードが遅くなったり、成長そのものが難しくなってしまいますね。

いつまでも信用されない

取引先に決算書を見せないデメリットの8つ目は、いつまでも信用されないことです。

隠し事をする相手を信用して取引をする会社は、多くはありません。決算書を見せない会社は信用してもらえないです。

決算書を見せる会社と、決算書を見せない会社。両者を見比べられたら、見せない会社は圧倒的に不利でしょう。

「見せる会社と取引したい」「見せる会社と取引を拡大したい」「見せる会社の方を大切にしたい」相手はそう思うはずです。

いまの世の中では、情報開示が当たり前になってきています。見せない会社はますます信用されなくなってきているので、十分注意してください。

取引先に決算書を見せないデメリットをまとめます。

取引先に決算書を見せないデメリット

- 新しい取引が獲得できない

- 既存の取引が拡大しない

- 取引を継続してもらえない

- 大手企業と取引ができない

- 真剣な取引ができない

- 勝手に最悪を想定される

- 会社が成長しない

- いつまでも信用されない

取引先にどの書類を渡せばいい?

「取引先にどの書類を提出すればいいですか?」というご質問もよくいただきます。

通常は以下の書類でこと足りるかと思いますので、確認しておきましょう(※信用調査も基本は以下の書類でこと足ります)

取引先に提出すべき書類

- 貸借対照表

- 損益計算書

- 製造原価報告書

- 販管費明細

- 株主資本等変動計算書

- 個別注記表

ただし、取引先によっては、他にも必要書類がある場合もあるでしょう。どのポイントを重点的にチェックするかによって、必要とする書類は異なるはずです。

決算書を求められたら、「具体的にどの書類が必要か」を必ず確認するようにしましょう。

数字が悪くても低評価にならない提出方法

「数字が悪いから決算書を見せたくない」と思っている経営者様もいるのではないでしょうか?

売上が落ちている、赤字になってしまった、借入が少し多い…気になる数字はたくさんありますよね。

その場合は、すでにお伝えしたように、決算書を見せないデメリットが大きいことをよく考えましょう。

元調査員のおすすめは、まずは決算書を提出しつつ、『提出の仕方』で、できるだけ数字が悪く見られないように挽回することです。

その際に絶対に守っていただきたいのは、ただ黙って決算書を提出しないこと。

相手の「悪そうだな…」という印象をかき消す工夫が必要です。

とくに効果的な3つの方法をご紹介します。

数字の悪さを挽回する決算書の提出方法

- 数字が悪い理由を隠さない

- 将来計画を突き付ける

- 経営者能力の高さアピール

1つずつ解説しますね。

数字が悪い理由を隠さない

数字が悪くても低評価にならない提出方法の1つ目は、数字が悪い理由を隠さず説明することです。

「悪い理由」を説明できなかったり、ごまかしてしまう方がいらっしゃいますが、絶対にやめましょう。印象が悪くなります。

「数字が悪いのは見ればわかるんだから、説明はいらないでしょ」と思うかもしれませんが、実は違います。

なぜ数字が悪いのかは、説明がないとはっきりわかりません。絶対に説明が必要です。

さらに、悪い理由が説明できると、相手にポジティブな評価が生まれやすくなります。

「会社の状況をしっかり把握できている(…なら適切に改善できるだろう)」 「原因がわかっているなら同じ失敗はしないだろう」と見てもらいやすくなります。

私も調査員時代に経験しましたが、社長が数字が悪い理由がわからず説明できない場合と、数字が悪くてもきちんと理由を説明できる場合では、明らかに評価が変わります。

数字が悪いと隠したくなる気持ちはよくわかりますが、取引先に良い印象を持ってもらうために、しっかり説明することで悪い印象をかき消しましょう。

将来計画を突き付ける

数字が悪くても低評価にならない提出方法の2つ目は、将来計画を突き付けることです。

1つ目の「理由を説明する」だけでなく、改善した先にある「将来像」を見せるのです。

例えば、売上が減ってしまった場合を考えてみましょう。 新規開拓や新商品開発、新規事業への進出、価格改定、広告宣伝の強化など、おそらく皆さまはさまざまな改善策を考えているはずです。

その計画をきちんと説明するのです。

「改善することを考えている」「具体的な将来計画がある」と思ってもらえれば、今現在の悪い印象も薄まり、むしろポジティブなイメージを持ってもらいやすくなります。

ただし、印象を挽回したいからといって、嘘や口だけの計画、実行できない計画を話してはいけません。嘘は信用をなくしますし、口だけの計画は聞いていればわかるものです。

できもしない計画は、逆に不安を煽ってしまいます。注意してください。

デキる経営者アピール

数字が悪くても低評価にならない提出方法の3つ目は、ご自身がデキる経営者だと存分に感じてもらうことです。

相手は、状況が悪い時ほど、経営者であるあなたご自身を見ています。

そして、このパートのまとめのようになりますが、「数字が悪い理由を隠さず説明する」「将来計画を突き付ける」この2つができれば、「この方は能力が高い経営者なのだな」と思ってもらえる可能性が高まります。

「自社の分析も、状況把握もできて、対策も考えている。能力の高い経営者だな(なら挽回もできそうだな)」

このように、経営者能力が高いことを感じ取ってもらうことで、相手の期待感とポジティブな印象を引き出しましょう。

悪い印象を変えることができるのは、経営者である皆さまだけです。デキる経営者ぶりを発揮して、悪い印象を変えてください。

企業は情報の出し方が命

最後に、私の調査員時代の経験を少しお話しさせていただきます。

信用調査で取材をさせていただく時にも、決算書を見せたくないという経営者様がいらっしゃいました。

信用調査は、新しく取引を考えている会社や、すでに取引中で定期チェックをしたい会社が行うものです。

つまり、調査される側にとっては、取引先(候補)が調べているということ。そして、その取引先は今後の取引の判断材料として、決算書を確認したいと思っています。

その背景をお伝えしても、決算書を見せていただけないことがありました。

なぜか?と理由をうかがってみると、多くの経営者の方が「実はね佐藤さん、今あまり状況が良くないから、見せて悪く思われたくないんだよね」とおっしゃるのです。

このような経営者の方は、大きな誤解をしています。

実は「決算書を出さない」という状況が、一番取引先を不安な気持ちにさせるのです。

良いのか悪いのか、何もわからない状況だと、相手は悪いケースを想像して不安になります。

「情報を出さない会社とは怖くて取引できない。状況が悪くても、知っていれば取引を少額するとか対処できるけど、それすらわからないと対策もできないし、決算書がないのは本当に困る」

これは、とある大手企業の審査部のベテラン部長がおっしゃった言葉です。

東京駅から徒歩圏内にあるその企業は、広く海外にも事業を展開し、多くのグループ会社を抱え、誰もが取引をしたいであろう国内でも指折りの有名企業でした。

余談ですが、その企業では新しい取引先をいくつかの候補先から選ぶとき、信用調査で決算書を出さない企業は候補リストから容赦なく外していました。

大手企業や上場企業、そして取引に真剣に向き合う企業では、これだけしっかりした考えを持って取引先の決算書を見ています。

「良い会社と取引したい」

「良い条件で取引したい」

「代理店を通さず、大手と直接取引したい」

このようなご相談をよくいただきますが、お互いに取引先として大切に思い合い、納得できる条件で気持ちよく、末長く取引を続けたいのなら、まず相手の考えを知り、望まれる対応をしなければなりません。

取引を真剣に考えている企業は、決算書を求めてきます。

彼らの期待に応えるには、まず決算書を提出すること。もし数字が悪いタイミングなら、悪い印象をかき消す努力も必要です。

決算書を出すか出さないか、そして出す時の説明ひとつで、あなたの会社に対する評価は大きく変わります。

最適な決算書の出し方で、相手からの評価をしっかりコントロールしてください。

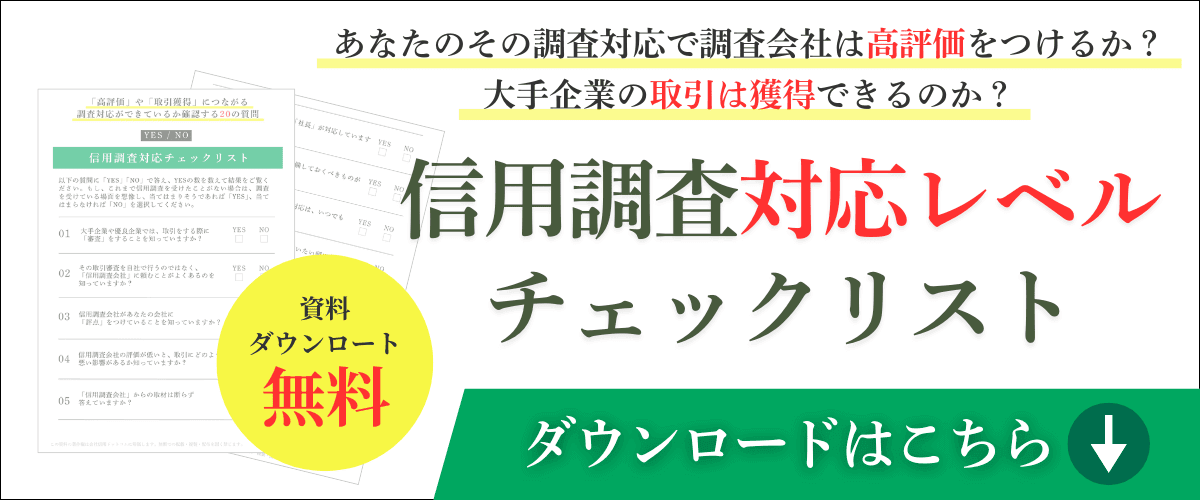

調査を受ける社長が知るべき「信用調査の正しい対処法」

信用調査の対応を間違えると、自社の評価が低くなったり、取引を断られることもあります。

「うちの調査対応はこのままで大丈夫だろうか…?」

そんな疑問をお持ちの方のために、特別なチェックリストをご用意しました。

対応が「正しい」か「間違いではないか」を確認する20の質問

『信用調査対応チェックリスト』です

20の質問に答えると、現在の調査対応が適切か、そのレベル感がわかります。

このチェックリストを、メルマガ登録いただいた方に無料で配布しています。

わたしが企業セミナーや個別相談で実際に使用している実戦仕様の一品。

個人事業主から売上1兆円企業まで、延べ7,000社以上の調査経験をつめ込んだ充実の内容です。

ただし、特別料金での配布はいつまで続けるかわかりません。必要とされる方は、いますぐ入手して保存をおすすめします。

下記のバナーをクリック後に開く「メルマガ登録ページ」からお申込みください。

お名前とメールアドレスの入力・送信後、自動配信されるメールに記載のダウンロードリンクからすぐに入手できます。

私が企業セミナーや個別相談で実際に使用している実戦仕様の一品。

延べ7,000社以上を調査してきたノウハウをつめ込みました。

下記フォームにお名前とメールアドレスを入力いただくと、自動配信で「ダウンロードURL」が記載されたメールが届きます。

そちらから無料でダウンロードしてください。

みなさまが良い取引を勝ち取る未来を心から応援しております!

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

会社信用ドットコム代表 佐藤絵梨子

ご相談はこちら

決算書の説明の仕方や、取引先からの審査のご相談は、

こちらからお問い合わせください。

ご相談内容を確認し、個別相談や決算書分析など、

最適なプランをご案内します。

メールでお問い合わせ

全国対応・24時間受付中

3営業日以内に返信いたします

電話でお問い合わせ

03-4500-1527

受付時間:平日 10:00〜21:00