倒産の増加、物価や原材料価格の高騰、トランプ関税-。企業を取り巻く環境が厳しさを増しています。

自社への直接の影響はもちろんですが、「取引先の経営は大丈夫か」と不安を感じてはいないでしょうか?

実際のところ、今までは取引先チェックをしていなかった企業でも、今後は与信管理を強化する動きが強まっています。

そのような中で、

「与信管理を始めたいのだけれどどうすればいい?」

「始めるには何をどう準備すればいいか?」

というご相談が増えています。

そこで本記事では、与信管理を始める前に「整えておくべき運用体制」についてまとめました。

安心安全な取引をしていくために、まずは管理体制の全体像をさっと確認しておきましょう。

追伸:記事の中で『与信管理レベルチェックシート』を無料配布しています。

この記事を書いている私のプロフィール

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

会社信用ドットコム代表・会社信用クリエイター

世界最大の企業情報を保有する (株)東京商工リサーチに入社後、個人から売上1兆円企業まで10年間で延べ7,000社以上を調査。商業登記簿から会社の信用度を見抜くほどになり、全国1,000人以上の調査員中、営業成績1位獲得の実績を誇る。2017年同社を退職。現在は大手企業との取引実現から銀行融資・補助金獲得まで支援するサービスを展開。小さな企業の救世主として期待されている。

*経済産業省認定 経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107713006411)

与信管理は『2段階』で考え準備する

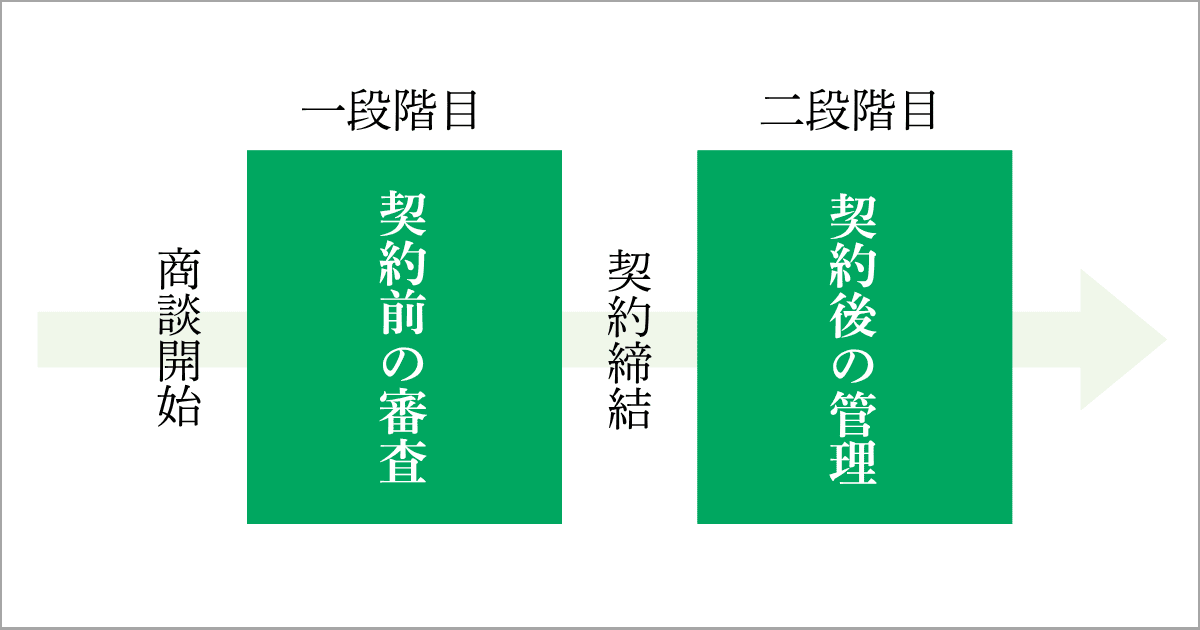

与信管理は『契約前の審査』と『契約後の管理』という2段階で行います。

1段階目は契約締結や条件交渉までに行う与信判断、2段階目は契約後の管理・定期チェックです。

会社信用ドットコムにて作成

どちらか一方だけではなく、二つの段階とも行うことで精度の高い与信管理をすることができます。

そして、この流れをスムーズに行うためには、実際に与信管理を始める前に、各段階で必要な手続きに対応する“体制”を整えておくことが必要です。

次のパートで順に説明します。

与信管理を始める前に整える4つの体制

『契約前の審査』と『契約後の管理』の二段階の管理を行うために、まず最初に整えておくべき運用体制についてお伝えします。

以下のようにステップ1から4の順番で整えていくと、スムーズに与信管理を始められます。参考にしてください。

ステップ1:取引先リストの整備(現状把握)

現在取引がある企業、今後取引を検討している企業をリスト化し、現状を把握をしておきましょう。リスト化の際には”分析できる形”でリスト化することをおすすめします。

例えば、取引先の「件数」や「取引額の分布(年間いくら程度の取引先のボリュームが多いなど)」「年度別の取引金額の推移」などがわかるような形にしておくことです。

このようなリストにすることで、「件数」が○○件もあるから審査をする担当者は●名は必要だ、取引額のボリュームごとに評価基準を設定しよう、というようにステップ2や3の決定時に大変役立ちます。

この「現状把握」はその後のステップの内容を決定する重要な作業ですので、丁寧に行ってください。私の与信管理の支援でも、このステップは大変時間をかけて行っています。

ステップ2:担当者とツールの整備

まず最初に担当者とツールを整備しておきましょう。ポイントを3つご紹介します。

担当部署と責任者の決定

営業、経理、管理部門など、与信管理を行う部署をピックアップし、与信管理の担当者も決めましょう。複数部署で行う場合は、担当区分や連携方法についても決める必要があります。情報共有の頻度や方法についても決めておきましょう。

必要なツールと予算の明確化

取引先の信用情報をリアルタイムで管理するための「管理ツール」を決めましょう。

社内の表計算ソフトや管理システムだけでなく、必要に応じて信用調査会社などの外部データベースも活用していく必要があります。複数システムを活用する場合は連携のしやすさや方法についても確認してください。

暫定的なルールの整備

この段階ではまだ本格的な与信管理を始める前ですが、もしいま現在、与信管理のルールがない場合は、簡易的にでも取引先の評価基準や問題の対応策を決めておきましょう。本格的なルールが決まるまでの間に、問題が起きても対処できるようにしておいてください。

ステップ3:管理ルールの策定

担当者とツールを整備した後は、管理ルールを決めておきましょう。主に以下のルールを決めておくことをおすすめします。

情報収集方法の決定

どのように取引先の情報収集をするかを決めておきましょう。

精度の高い与信判断のためには、「情報を満遍なく集める」「最新の情報を取りこぼさない」の2点が特に重要です。

以下の社内調査・外部調査を上手く組み合わせて、取りこぼしのない情報収集ができる体制を整えましょう。

社内調査:営業部門や審査部門で情報を集めます。取引先への直接調査から、売掛金の回収状況や納期遵守の状況など、取引データを集め分析します。

外部調査:信用調査会社への調査依頼、官公庁データ(商業登記、不動産登記など)、銀行や他の取引先からの情報収集など、社内では集められない情報を集め分析します。

評価基準と与信枠設定のルール化

契約前の初めての審査で収集した情報をどう分析し、どう評価するかを決めておきましょう。

安全度に応じて「管理レベル」を設定しておくことも強くおすすめします。ステップ1で整備した取引先リストについて、通常のチェック先、要注意先のように安全レベルを設定し、そのレベルに応じた評価方法や基準を適用することで、与信管理の精度も高まります。

さらに、与信管理では各取引先に与信枠を設定します。与信枠というのは、「この金額を超えて取引しない」という売掛金の上限金額のことです。

金額の算出方法と決裁責任者を決めておく必要があります。

問題が生じた際の対処法

取引先からの支払や納期遅れなど、問題が生じた際の対処法も事前に取り決めておきましょう。

「どの問題」に「どう対処するか」をあらかじめセットで決めておくことが大切です。この点が曖昧だと、いざ問題が生じた際に素早く対処できず、自社のダメージが広がってしまいます。

せっかく危ない兆候などに気が付いても、その気づきを活かせなくなってしまいます。

契約書の確認

問題やリスクを減らすために適切な条項が設定されているか、契約書の内容もチェックしておきましょう。

例えば、解除条項・期限の利益喪失条項を盛り込んでおくと、トラブル発生時にダメージを軽減できます。取引先の経営状況や信用度合いに応じて、契約書の内容を変えられるようある程度の枠組みを決めておくと良いですね。取引条件が変化した際には契約書の内容も見直す、など変化が生じた際の対処法もルール化しておく必要があります。

必要に応じて法的な専門家からアドバイスも受けましょう。

ステップ4:定期的なモニタリング体制の構築

企業の経営状況や信用度は日々変わるものです。初回取引時に一度審査して問題なかったからといって安心してはいけません。状況が変わり、取引するのは危険な先になることも珍しくはないからです。

そのような危険や変化を察知し、取引判断に活かす仕組みを整えておきましょう。

定期チェックの頻度

取引先の経営状況や取引状況に応じて定期チェックの頻度を決めておきましょう。定期チェックは最低でも年に1回、要注意先の場合は年に3~4回行うことをおすすめします。

定期チェックの方法

ステップ3では新規取引先の評価方法を決定しましたが、ステップ4ではすでに取引がある先についてのチェック方法を決定しておきましょう。

ステップ3で1度チェックした取引先を、一定程度間をあけて再評価する行為です。その点を踏まえ、「どのように情報収集をするか」「どの項目を確認するか」を決めてください。

すでに取引がある先だからと安心して、決算書の数字を確認するだけで終えているケースを見かけますが、それでは危険や変化を見誤ります。

取引先に調査票を提出してもらう、営業担当との情報共有、取引先社屋の確認、相手先への定期訪問、信用調査会社の活用など、実際の現場の情報を目で見ることも大切にし、複数の方法で確認することで定期チェックの精度を高めてください。

業界情報と事業環境の確認

取引先が属する業界の動向や事業環境はこまめに確認し、今後の動向を予想しておきましょう。例えば、業界内において、政府の規制が強化された、倒産が増えている、競合企業の勢いが増している、銀行の融資姿勢が厳しくなったなど。

成長予想の業界では取引枠拡大の検討をし、下降予想の業界では取引枠の縮小を視野に入れるなど、先回りして機会獲得や損失予防につなげていくことが大切です。

危険や重大な変化があった場合の対処法

前回チェック時から取引先の状況に変化があった場合には、与信枠や取引可否の見直しも必要です。どのような状況になったら、どう取引条件を見直すか、あらかじめある程度のルールを決めておきましょう。

いざ取引先が悪い状況になった場合に、すぐ動けなければ自社の損害が広がってしまいます。

特に与信枠の縮小や取引の中止など、ネガティブな条件に変更する場合のルールを細かく決めておくことを強くおすすめします。

元調査員の編集後記

与信管理に始める前に整えておきたい運用体制についてお伝えしました。

私はこれまで、多くの与信管理体制の構築を支援してきましたが、漠然とした管理は、いざという時の取引判断・対処で役に立ちません。

管理のルールや対処法を決めておくことで、いざ問題が生じた際に会社を守ることができます。

ぜひ本記事を参考に、実際に始める前に運用体制を整えてくださいね。

自社の与信管理のレベルをチェックしたい方は、無料で配布している『与信管理レベルチェックシート』も活用してください。

私の与信管理セミナーや個別相談で使用している“実戦仕様”の一品。チェックの数で現在の与信管理レベルがわかるシートです。個人事業主から売上1兆円企業まで、10年間で延べ7,000社以上の調査経験と与信管理のノウハウをつめ込みました。

ただし、無料配布はいつまで続けるかわかりません。必要とされる方は今すぐ入手して保存をおすすめします。

下記フォームにお名前とメールを入力するだけで入手できます。

皆さまが取引先を厳しく見極め、安全なパートナーと強い関係を築くことで事業をますます成長させていかれることを心から願っています。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

会社信用ドットコム代表 佐藤絵梨子

オンライン相談

与信管理のご相談を受け付けています。ご面談では、専門的な視点から具体的な解決策をアドバイスいたします。

ご相談内容を確認させていただき、無料または有料の初回面談や、具体的なご支援策のご案内を差し上げます。お申込みは以下よりお願いいたします。