「将来の展望」のパートでは、再構築で行う新規事業の見通しの説明が必要です。

記載に苦労される事業者様も多いですが、新規事業の素晴らしさを盛大にアピールできるパートです。

審査員も注目しています。具体的な計画の記載が求められますね。

本記事では、事業再構築補助金の事業計画書の書き方を通算300件以上指導してきたノウハウをもとに「将来の展望」の書き方を解説します。

素早く書き方のコツをつかみ、事業再構築補助金の採択を勝ち取ってください。

※事業再構築補助金の事業計画書のフォーマットを記事内で配布しています→詳細はこちら

※事業再構築補助金を引き継いだ「新事業進出補助金」も募集されています。詳しくはこちらの記事→新事業進出補助金の全体像解説ガイドもお読みください。

この記事を書いている私のプロフィール

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

会社信用ドットコム代表・会社信用クリエイター

世界最大の企業情報を保有する (株)東京商工リサーチに入社後、個人から売上1兆円企業まで10年間で延べ7,000社以上を調査。商業登記簿から会社の信用度を見抜くほどになり、全国1,000人以上の調査員中、営業成績1位獲得の実績を誇る。2017年同社を退職。現在は大手企業との取引実現から銀行融資・補助金獲得まで支援するサービスを展開。小さな企業の救世主として期待されている。

*経済産業省認定 経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107713006411)

<メディア掲載情報>

■SMBCグループの経営層向け会報誌『SMBCマネジメントプラス』

「危険な取引先・優良な取引先がわかる 決算数字と信用調査の活用法」

■日本実業出版社『企業実務』

「元調査員が教える!信用調査会社の上手な使い方」

「信用調査会社に会社を高く評価してもらうコツ」

■東洋経済オンライン 2026年1月

「経営者の言動」も大きなポイントに…元調査員が明かす

【信用調査会社の評価】を上げる4つのコツ

(※Yahooニュースでも掲載) など

※メディア情報一覧はこちら

本記事で解説する事業計画書の目次

事業計画書の目次は以下の通り。この記事では「将来の展望」の6項目の書き方を解説します。

事業計画書の目次(コピーOK)

1:補助事業の具体的取組内容

(1)事業再構築要件について(*1)

(2)現在の事業の状況

(3)SWOT分析(強み・弱み、機会、脅威)

(4)事業環境

(5)事業再構築の必要性

(6)事業再構築の具体的な内容

(7)既存事業の縮小・廃止・省人化について(該当者のみ記載)

2:将来の展望

(1)ユーザーと想定顧客ニーズ

(2)マーケット及び市場規模

(3)成果の優位性・収益性

(4)事業化の見込み・目標時期

(5)想定される課題・リスクとその解決策

(6)その他(審査項目の政策点の項目など)

3:本事業で取得する主な資産

4:収益計画

(1)実施体制

(2)実施スケジュール

(3)資金調達計画

(4)収益計画

(5)売上高の算出根拠

(6)付加価値額の算出根拠

【重要】

↓失敗しないために必ず確認↓

■見出しの項目・順番について

読みやすさや流れを考えて、公募要領に記載されている「記載すべきこと・審査項目」とは順番や内容を入れ替えています。必ず上記の目次にする必要はありません。貴社の計画にあわせて項目を追加したり、順番を変えるなど工夫してください。

■申請枠等によって記載項目が異なります

上記の目次・見出しはどの申請枠でも記載すべき項目です。申請枠によっては追加で記載が必要な項目もあります。必ず公募要領で貴社が申請する枠の情報をご確認ください。

事業計画書に記載する内容・審査項目

事業計画書を書き始める前に、事業再構築補助金の事業計画書に記載する内容と審査項目を確認しておきましょう。

記載すべき項目は、公募要領の下記2箇所を確認してください。

- 事業計画作成における注意事項

- 審査項目・加点項目

記載すべき項目の注意点を簡単にまとめます。

事業計画書に記載すべき項目の注意点

- 事業計画書はA4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)推奨

- 1ページ目に記載する内容・記載ルールが決められている

- 2ページ目以降の記載項目も公募要領に示されている

1つずつ簡単に補足します。

ページ数

事業計画書はA4サイズで計15ペー ジ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)が推奨されています。

ページ数で採択・不採択が決まるわけではありません。

しかしながら、大半の事業者は枚数内で作成していますので、枚数内に収めるのが賢明です。

1ページ目の記載内容

1ページ目に記載する内容は決められています。

記載すべき内容が記載されていないと不採択になりますので要注意です。

具体的な書き方は以下の記事で解説しています。必要であればお読みください。

事業再構築補助金の事業計画書の「補助事業の具体的取組内容』」のパートで記載する7項目の書き方を解説。第1回から第12回公募まで通算300件以上の事業再構築補助金の事業計画書を添削し、書き方を指導してきたノウハウ満載です。フォーマットも配布。参考図表・記入例もご紹介しています。 続きを見る

事業再構築補助金の「補助事業の具体的取組内容」の書き

2ページ以降の記載内容

2ページ目以降はフリーフォーマットですが、記載すべき項目は公募要領で示されています。

本記事で解説する「将来の展望」の他に、「補助事業の具体的な取組内容」「収益計画」の記載も必要ですね。

この記事の最後でそれぞれの書き方を解説した記事をご紹介しています。必要であればお読みください。

将来の展望の書き方

それでは、将来の展望に記載する6項目の書き方を解説します。

1つずつ書き方のポイントをお伝えしますね。

(1)ユーザーと想定顧客ニーズ

ユーザー(ターゲット層)と想定顧客ニーズでは、以下の2点を記載しておきましょう。

ユーザーと想定顧客ニーズに記載すること

- 新規事業のユーザー(ターゲット層)

- どれだけの数のターゲットが存在するのか

1つずつ解説します。

新規事業のユーザー(ターゲット層)

ターゲット層は具体的に説明することがポイントです。

「一般個人」「法人」のようなサラッとした記載では不十分です。

以下のような切り口で詳しく記載しておきましょう。

ユーザー(ターゲット層)を詳しく記載する切り口

| ユーザーが一般個人の場合 | ユーザーが法人の場合 |

| ・顧客が存在するエリア ・性別 ・年齢層 ・職業 ・家族構成 ・抱えている悩みや課題 ・製品、サービスに対するニーズ | ・顧客が存在するエリア ・業界、業種 ・売上規模 ・ユーザーの顧客数 ・抱えている悩みや課題 ・製品、サービスに対するニーズ |

新規事業では、顧客のニーズに向けて新製品・サービスを提供していくはずです。

「製品・サービスに対するニーズ」は必ず記載しておきましょう。

「抱えている悩みや課題」「製品・サービスへのニーズ」は”お客様の声”をイメージして記載すると良いですね。

ターゲット層はどれだけの数存在するのか

ターゲット層がどれだけ存在するのかを具体的な数字で説明しましょう。

例えば、周辺の住民をターゲットにする飲食店なら、周辺エリアの人口推移のデータなどから、どれだけの数のターゲット層が存在するかを算出できるはずです。

「それだけの数のターゲット層が存在するのなら、確実に顧客を獲得して、新規事業を成功させるだろう」

このように審査員に思ってもらうことを意識して記載すると良いですね。

(2)マーケット及び市場規模

新規事業で進出するマーケット・市場規模について説明する項目です。

以下の内容を記載して詳しく説明しましょう。

マーケット及び市場規模で説明にすること

- そもそも新規事業の市場はどこなのか

→新規事業が飲食店経営であれば「外食市場」など - どれくらいの市場規模なのか

→市場規模●●●億円など - 市場は近年どのように推移しているのか・トレンド

→市場は右肩上がりで推移・●●●が求められる傾向にあるなど - 将来どのような推移が見込まれるか・将来のトレンド予測

→市場はこれからも拡大予想・●●●のニーズが高まりそうなど

貴社が新規事業への参入を決めたのは、

その新規事業にニーズがあり、将来伸びていく市場だと感じたから

ですよね?

審査員にも今後伸びていく良い市場であることをしっかり伝えてください。

説得力を持たせるために、グラフやデータ、数字も記載しておきましょう。

このパートの文章の締めは、「この市場なら新規事業は上手くいく」というニュアンスのまとめにすると良いですね。

(3)成果の優位性・収益性

新規事業の製品・サービスの「優位性」と「収益性」について記載しておきましょう。

このパートは、審査項目にある下記の点を意識して記載しておくと良いと思います。

新規事業の有望度

③ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。

➢ 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。

➢ 比較する競合は適切に取捨選択できているか。

➢ 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。

➢ 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか。

➢ 自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか。

ただ何となく審査項目にそって記載するだけではなく、

その優位性や収益性があることによって、貴社が新規事業の市場で勝ち抜くことができるとアピールすることを意識してくださいね。

「優位性」だけを記載して、「収益性」の記載を忘れている方が多いです。

収益性では、継続的に売上・利益を確保できること(※稼げること)を示してください。

「我が社はここが良いと思う」「収益性はある」という主観ではなく、「他社は●●●だけど、我が社は▲▲▲」というように客観的な事実をもとに競合他社と比較することがポイントです。

▶︎「競合は存在しない」と思っている方へ

よほど革新的な事業でもない限り、競合が存在しない事業などありません。

完全に同一の製品・サービスを提供する競合がない場合でも、類似事業や代わりとなる事業(貴社の製品・サービスがなくても他で代用できるもの)が存在しているはずです。

安易に「競合は存在しない」と記載するのは、競合分析不足です。

競合をしっかり調べ、自社が競合よりも上回っている点を審査員に明確に伝えてください。

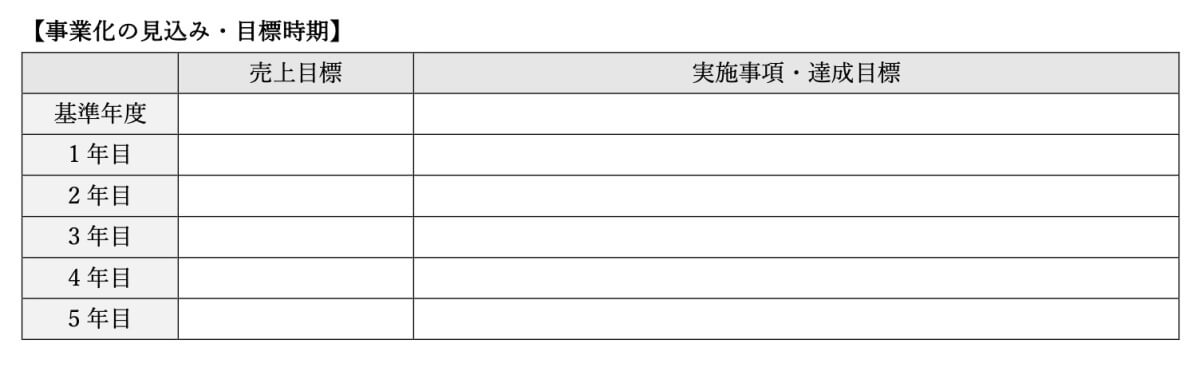

(4)事業化の見込み・目標時期

新規事業の成果・売上規模などの達成時期、量産化時の価格について記載します。

1年目〜5年目のどの時期にどれだけの目標を設定しているのか、わかりやすく説明しましょう。

新規顧客やリピーターの獲得策、商品・サービスの改良・追加予定、設備の改修予定など、新規事業ではさまざまな実施項目があるはずです。漏れなく記載してくださいね。

▶︎(記入例)以下の表でまとめるとわかりやすいです

会社信用ドットコムにて作成

※貴社の記載内容にあわせて行は適宜追加してください

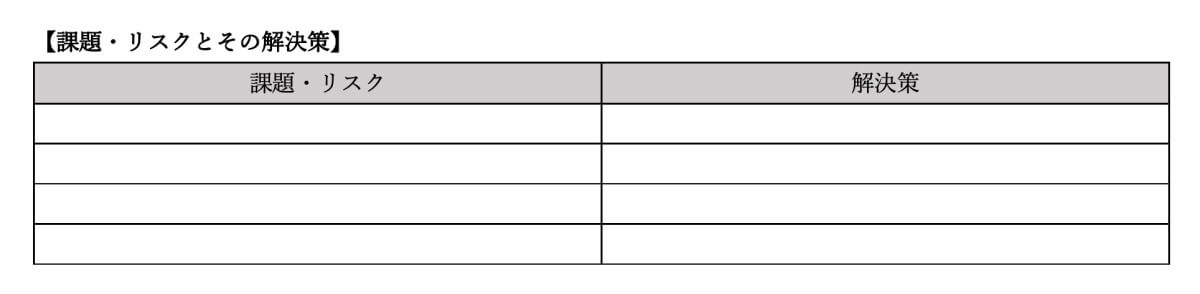

(5)想定される課題・リスクとその解決策

新規事業にどのような課題・リスクがあるか洗い出し、その課題・リスクへの対処策を記載しましょう。

「課題・リスク」「その解決策」をセットで書いておくとわかりやすいです。

「課題・リスク」は、「事業化までにクリアしておくこと」「将来起こるかもしれない事態」と考えるとイメージしやすいと思います。

対処法は「その対処法なら安心だ」「それだけ備えていれば大丈夫だろう」という納得感があるものでなければなりません。

補助期間(補助金経費の対象になる期間)の課題・リスクだけでなく、補助期間を終えた後の「将来(1年目〜5年目)起こると考えられる課題・リスクと対処法」も記載しておくことがポイントです。

▶︎(記入例)以下の表でまとめるとわかりやすいです

会社信用ドットコムにて作成

(6)その他項目

ここは該当者のみ記載が必要です。

公募要領の審査項目の「(4)公的補助の必要性」「(5)政策点」に記載されている項目や、応募する枠によって記載が必要な内容を記載しておきましょう。

書面審査の審査項目

本公募要領では、各事業類型を下記のように表記しています。

事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型)

事業類型(B):成長分野進出枠(GX 進出類型)

事業類型(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

上乗せ措置(F):卒業促進上乗せ措置

上乗せ措置(G):中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

(1)補助対象事業としての適格性

① 「4.補助対象事業の要件」を満たすか。補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%(事業類型により異なる)以上の増加等を達成する取組みであるか。② 事業再構築指針に沿った取組みであるか。

※複数の事業者が連携して申請する場合は、連携体構成員が提出する「連携体各者の事業再構築要件についての説明書類」も考慮する。

(2)新規事業の有望度

① 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。② 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。

➢ 免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。

➢ ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。③ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。

➢ 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。

➢ 比較する競合は適切に取捨選択できているか。

➢ 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。

➢ 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか。

➢ 自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか。

(3)事業の実現可能性

① 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。② 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。

③ 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。(第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。)

(4)公的補助の必要性

① 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。② 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。

③ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。

④ 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。

⑤ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

(5)政策点

① ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。

③ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。

④ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。

⑤ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮いたします。

○地域未来牽引企業

○地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。

※以下のピッチ大会出場者は審査で考慮いたします。

○アトツギ甲子園

(6)GX 進出点(事業類型(B)に限る)

① 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか。

(7)大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性

(事業類型(A)(B)で補助率等引上げを希望する事業者に限る)

① 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

(8)卒業計画の妥当性(上乗せ措置(F)に限る)

① 事業再構築の実施による売上高や付加価値額の継続的増加が妥当なものであり、法人規模の拡大・成長に向けたスケジュールが具体的かつ明確に示されているか。② 資本金増加の見込・出資予定者や従業員の増加方法が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当か。

(9)大規模賃上げ及び従業員増加計画の妥当性(上乗せ措置(G)に限る)

① 大規模賃上げや従業員増員に向けた取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

※必ず最新の公募要領を確認してください。

公募要領は随時改定されますので上記内容が変更されることがあります。

※「加点項目」や口頭審査の審査項目は公募要領の「加点項目」を確認しましょう。

▶事業再構築補助金の第13回公募要領はこちら

▶︎ワンポイント・アドバイス

不採択になってしまった事業者様からお話を伺うと、「先端的なデジタル技術の活用」と「地域貢献」が明確に記載されていない点をマイナスポイントとして指摘されているケースが多いです(*)

*事業再構築補助金で不採択になった場合、不採択理由を確認することができます。

「先端的なデジタル技術の活用」と「地域貢献」については、他の見出しで記載をしていたとしても、この欄であらためて念押しとして記載しておいても良いかもしれません。

事業再構築補助金の事業計画書のフォーマット配布

事業再構築補助金は、2025年3月26日締切の第13回公募をもって募集が終了しました。現在は、その後を引き継いだ「新事業進出補助金」が募集されています。

私は今まで、200件以上の個別相談やセミナーで事業再構築補助金の事業計画書のフォーマットを配布してきました。

募集終了後も、「他の補助金申請の参考として活用したい」といったご要望を多くいただいていることから、参考資料として継続して配布します。

経営者の方々が自力で事業計画書を作成するための、実践使用の一品です。

多くの経営者の方がこのフォーマットで採択を勝ち取っています。

後継の「新事業進出補助金」やその他補助金でも、考え方や構成の「参考」になる内容です。

ただし、配布はいつまで続けるかわかりません。必要とされる方は、いますぐ入手して保存をおすすめします。

実際の事業計画書のイメージ(GIF動画)

ご購入&ダウンロードはこちら

皆さまが補助金で採択され、事業をますます成長させていかれることを心から応援しています。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

会社信用ドットコム代表 佐藤絵梨子

オンライン相談+プロの解説

補助金申請のご相談を受け付けています。初回相談では、約60分の面談で「補助金の対象か」「採択可能性はあるか」アドバイスいたします。さらに、最適な補助金の「簡単な制度解説」と「審査突破のコツ」もお伝えします。

初回相談料は5,500円(税込)を頂戴いたします。お申込みは以下よりお願いいたします。