そんな疑問にお答えします。

補助金で採択される事業計画書にするためには、作成のルールを守る、自社の計画に最適な構成にする。そんな基本がとても大切です。

本記事ではおすすめの目次(見出し)構成もご紹介ながら、事業再構築補助金の事業計画書の「構成」をつくる際の注意点を解説しました。

事業再構築補助金の事業計画書の書き方を通算300件以上指導してきたノウハウ満載です。

ぜひ参考にしてください。

※事業再構築補助金の事業計画書のフォーマットを記事内で配布しています→詳細はこちら

※事業再構築補助金を引き継いだ「新事業進出補助金」も募集されています。詳しくはこちらの記事→新事業進出補助金の全体像解説ガイドもお読みください。

この記事を書いている私のプロフィール

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

会社信用ドットコム代表・会社信用クリエイター

世界最大の企業情報を保有する (株)東京商工リサーチに入社後、個人から売上1兆円企業まで10年間で延べ7,000社以上を調査。商業登記簿から会社の信用度を見抜くほどになり、全国1,000人以上の調査員中、営業成績1位獲得の実績を誇る。2017年同社を退職。現在は大手企業との取引実現から銀行融資・補助金獲得まで支援するサービスを展開。小さな企業の救世主として期待されている。

*経済産業省認定 経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107713006411)

<メディア掲載情報>

■SMBCグループの経営層向け会報誌『SMBCマネジメントプラス』

「危険な取引先・優良な取引先がわかる 決算数字と信用調査の活用法」

■日本実業出版社『企業実務』

「元調査員が教える!信用調査会社の上手な使い方」

「信用調査会社に会社を高く評価してもらうコツ」

■東洋経済オンライン 2026年1月

「経営者の言動」も大きなポイントに…元調査員が明かす

【信用調査会社の評価】を上げる4つのコツ

(※Yahooニュースでも掲載) など

※メディア情報一覧はこちら

事業計画書の作成前に確認する2つのこと

補助金の事業計画書は審査員が知りたいことに答える書類です。

決められた様式や、記載すべき項目があります。必ずルールを守って作成しましょう。

作成前に以下の2つの確認が必要です。

作成前に必ず確認する2つのこと

- 事業計画書の様式

- 事業計画書に記載する項目

1つずつ解説しますね。

①事業計画書の様式

事業再構築補助金の事業計画書には「枚数は●枚まで」「■ページ目に▲▲▲を記載する」というようにルールが決まっています。

まずはその様式を確認しておきましょう。

事業再構築補助金の事業計画書の様式

- 枚数は15ページ以内で作成する(*1)

- 1ページ目に会社名を入れる

- 各ページにページ数を入れる

- ファイル名:事業計画書(事業者名)

- ファイル形式はPDFにする

- 1ページ目で製品・サービスに事業者にとっての新規性があること、新製品・新サービスを通して既存事業と異なる市場に進出することを説明する

- 2ページ目以降はフリーフォーマット。公募要領の「審査項目」の審査基準に基づいて事業内容を説明

*1:補助金額1,500万円以下は場合は10ページ以内

第13回の公募要領では、「事業計画作成における注意事項」に事業計画書の様式について記載があります。確認しておきましょう。

1ページ目については、書くべき内容が決められています。

補助金事務局が公開している1ページの参考様式と重要な記載ルールもあります。必ず確認しましょう。

1つずつ解説します。

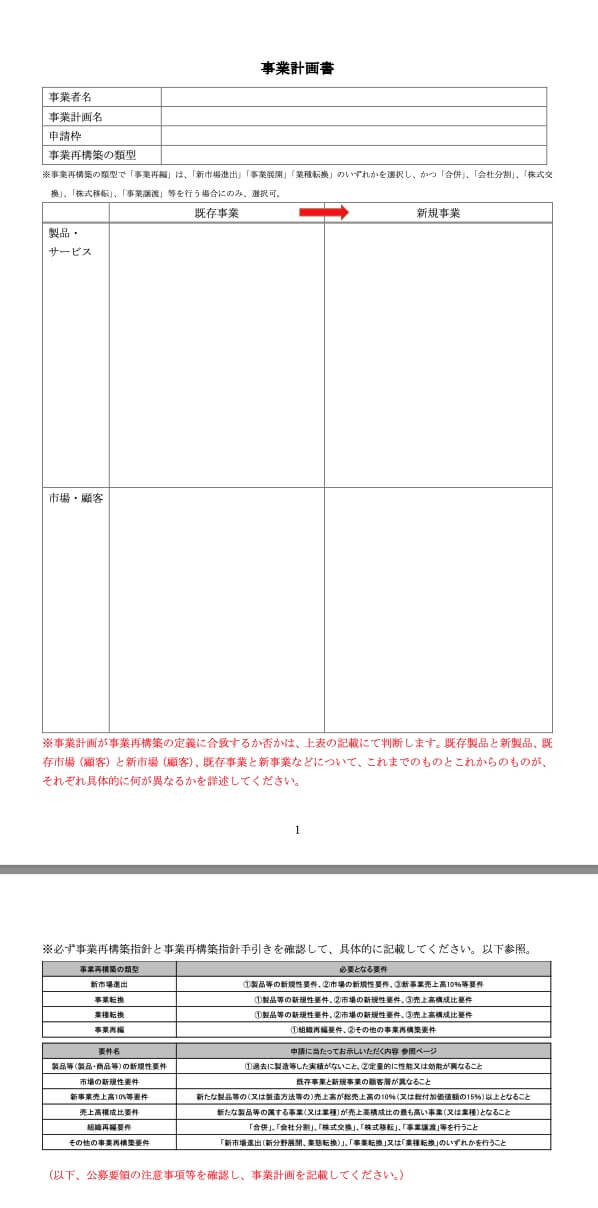

▶︎1ページ目の参考様式

1ページ目には参考様式があります(※補助金事務局が「このフォーマットで作成すると良いよ」と公開している様式です)。

まず参考様式を公式サイトで確認しましょう。

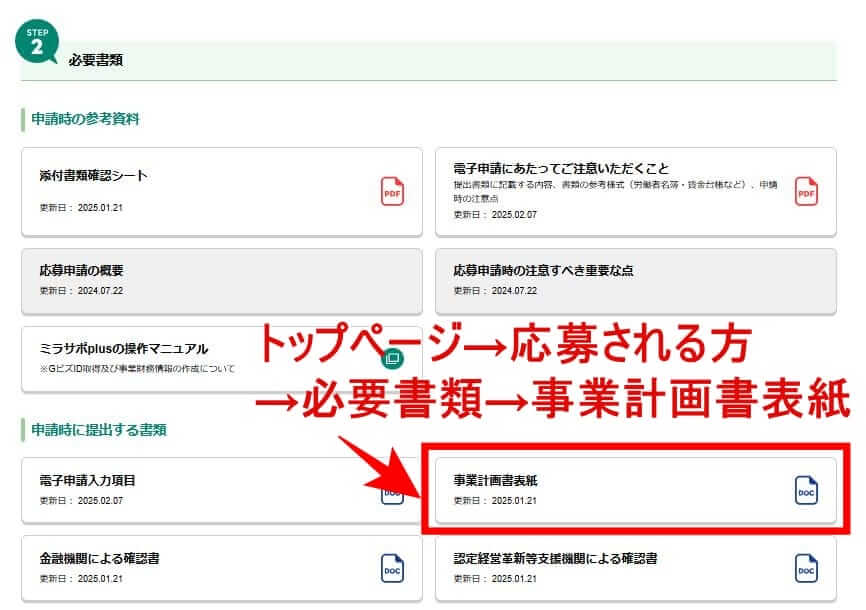

参考様式が掲載されている場所

(※掲載場所は変わることがあります)

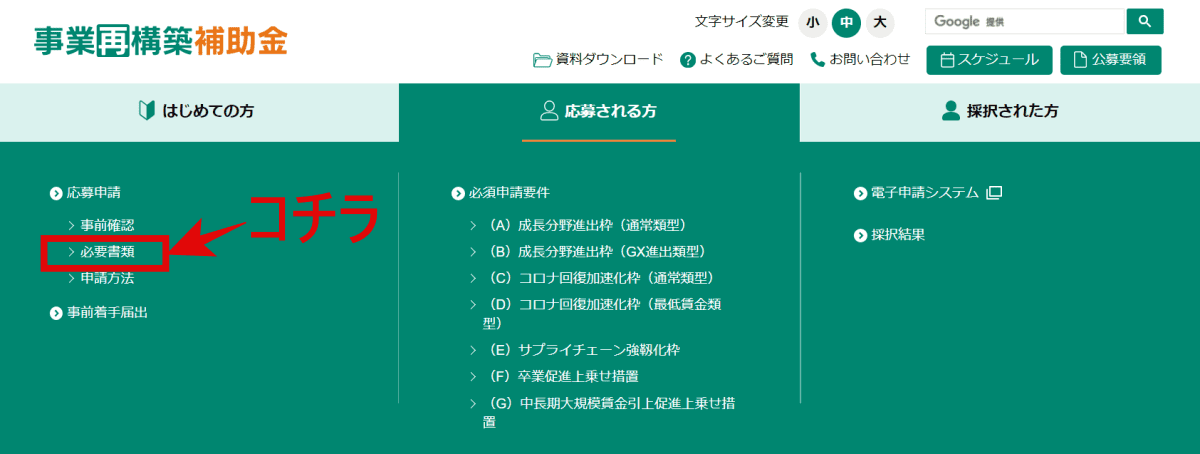

まずは公式サイトの「応募される方」のページから「必要書類」を選択します。

「必要書類」の中の「事業計画書表紙」ファイルが1ページ目の参考様式になります。

ファイルを開くと、下記の表と注意事項が記載されています。

注意書きの文章は削除し、表を埋める形で作成しましょう。

▶︎1ページ目に記載する内容は決められている

公募要領には1ページ目に記載する内容について、以下のように記載されています。漏れなく記載しましょう。

1ページ目に、既存製品と新製品、既存市場(顧客)と新市場(顧客)、既存事業と新事業などについて、これまでのものとこれからのものが、それぞれ何が異なるかを具体的に記載してください。

▶︎1ページ目の審査で「事業再構築」の定義に合致しないと判断された場合は不採択になる

1ページ目で事業再構築の定義に合致しないと判断された場合は、不採択になります。

事業再構築の定義に合致しない計画はもちろんですが、審査員に合致していることを上手く説明できていない場合も不採択になる可能性があります。

丁寧にわかりやすく記載することを心がけましょう。

②事業計画書に記載する項目

公募要領には「事業計画書に記載すべき項目」が書かれています。

記載すべき項目は、公募要領の下記2箇所を確認してください。

- 事業計画作成における注意事項

- 審査項目

審査項目=審査員が評価するポイントです。

大変重要な項目ですね。記載漏れやわかりにくい点がないように丁寧に記載ましょう。

第13回公募要領から「事業計画作成における注意事項」と「審査項目」を以下に転記しておきましたので、詳しい内容を確認したい方は確認してください。

事業計画作成の注意事項

〇 事務局が別途公表する電子申請システム操作マニュアルの指示に従って、入力漏れがないよう、必要事項を入力の上、申請してください。申請の準備にあたっては、電子申請入力項目を参照し、入力が必要な項目をご確認ください。添付書類については、「ファイル名確認シート」を参照し、決められたファイル名にしてください。

○ 事業計画書の具体的内容については、審査項目を熟読の上で作成してください(電子申請システムにPDF形式のファイルを添付してください)。以下、1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成にご協力ください。記載の分量で採否を判断するものではありませんが、1~4の項目について明示的に記載されていない場合には不採択となります。

※会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載してください。

※1ページ目で、製品・サービスに事業者にとっての新規性があること、及び新製品・新サービスを通して既存事業と異なる市場に進出することについて説明してください。1ページ目で「事業再構築」の定義に合致するか(前提要件を満たすか)審査を行い、合致しないと判断された場合には不採択となります。なお、「事業再構築」の定義に合致するかについては、システムへの入力も必要です。

※2ページ目以降で「10.審査項目」に記載の審査基準に基づき事業内容を評価し、評価が高い案件を採択します。

※図表はA4サイズで内容が読み取れるサイズでの貼り付けにご協力ください。

※事業内容に直接関係のない不必要な個人情報(社長、役員、従業員及び顧客の顔写真等)は掲載しないでください。

※事業計画書は、申請者自身で作成してください。

○ 申請する事業再構築の類型について、事業再構築指針との関連性を説明してください。

1:補助事業の具体的取組内容

① 応募申請する枠と事業再構築の種類(「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」)に応じて、「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成してください。1ページ目に、既存製品と新製品、既存市場(顧客)と新市場(顧客)、既存事業と新規事業などについて、これまでのものとこれからのものが、それぞれ何が異な

るかを具体的に記載してください。1ページ目の記載については、事務局HPで掲載する参考様式もご参照ください。

② 2ページ目以降に、現在の事業の状況、強み・弱み、機会、脅威、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容(既存事業との違い(特に顧客の違い)、提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)、今回の補助事業で実施する新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編の取組について具体的に記載してください。

事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の取得時期や技術の導入や専門家の助言、研修等の時期についても、可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。

※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。

③ 補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制(※)など、具体的に記載してください。

※ 産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)との併給について成長分野進出枠(通常類型)については、年収350万円以上の正社員(無期雇用)を新たに採用する場合は、厚生労働省所管の産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を併給できるケースがあります。

上記の助成金について活用を希望する事業者におかれては、申請システムのチェックボックスに記入するとともに、次のイ~ハについて事業計画書に明記してください(記載が無い場合、当該助成金の支給は受けられません)。

イ 採用予定者の配置部署・役職名、部下の有無

ロ 採用予定者が従事する業務の内容(生産性向上に資する取り組みとの関連性を含む)、職種

ハ 採用予定者に求める資格、スキル、経験など

(参考)産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)とは?

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れを支援するものです。助成内容や支給を受けるための要件などの詳細については、厚生労働省ホームページへ掲載しておりますのでご確認ください。

ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。

なお、本事業で補助金交付候補者として採択されたことをもって事業計画に記載されたすべての雇い入れについて助成金の対象として認められる訳ではございません。助成金の支給申請後、要件審査の上で支給決定を行いますので、あらかじめご承知おきください。

④ 既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載してください。

⑤ 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載してください。

2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

① 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを記載してください。

〇内閣府において、知財が企業の価値創造メカニズムにおいて果たす役割を的確に評価して経営をデザインするためのツール(経営デザインシート)やその活用事例等を公表しています。事業計画の作成に際し、必要に応じてご活用ください。

・首相官邸HP「経営をデザインする(知財のビジネス価値評価)」

② 本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について記載してください。

③ 必要に応じて図表や写真等を用い、具体的に記載してください。

3:本事業で取得する主な資産

本事業により取得する主な資産(単価50万円(税抜き)以上の建物、機械装置・システム等)の名称、分類、取得予定価格等を記載してください。(補助事業実施期間中に、別途、取得財産管理台帳を整備していただきます。)

なお、単価500万円(税抜き)以上の機械装置については、機械の種類が具体的に分かる名称を記載してください。

4:収益計画

① 本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載してください。

② 収益計画(表)における「付加価値額」や「給与支給総額」(事業類型(A)(B)の場合)の算出については、算出根拠を記載してください。

③ 収益計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において伸び率の達成状況の確認を行います。

書面審査の審査項目

本公募要領では、各事業類型を下記のように表記しています。

事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型)

事業類型(B):成長分野進出枠(GX 進出類型)

事業類型(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

上乗せ措置(F):卒業促進上乗せ措置

上乗せ措置(G):中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

(1)補助対象事業としての適格性

① 「4.補助対象事業の要件」を満たすか。補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%(事業類型により異なる)以上の増加等を達成する取組みであるか。

② 事業再構築指針に沿った取組みであるか。

※複数の事業者が連携して申請する場合は、連携体構成員が提出する「連携体各者の事業再構築要件についての説明書類」も考慮する。

(2)新規事業の有望度

① 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。

② 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。

➢ 免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。

➢ ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。

③ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。

➢ 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。

➢ 比較する競合は適切に取捨選択できているか。

➢ 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。

➢ 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか。

➢ 自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか。

(3)事業の実現可能性

① 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。

② 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。

③ 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。(第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。)

(4)公的補助の必要性

① 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。

② 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。

③ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。

④ 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。

⑤ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

(5)政策点

① ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。

② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。

③ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。

④ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。

⑤ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮いたします。

○地域未来牽引企業

○地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画

⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。

※以下のピッチ大会出場者は審査で考慮いたします。

○アトツギ甲子園

(6)GX 進出点(事業類型(B)に限る)

① 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか。

(7)大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性

(事業類型(A)(B)で補助率等引上げを希望する事業者に限る)

① 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。

② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

(8)卒業計画の妥当性(上乗せ措置(F)に限る)

① 事業再構築の実施による売上高や付加価値額の継続的増加が妥当なものであり、法人規模の拡大・成長に向けたスケジュールが具体的かつ明確に示されているか。

② 資本金増加の見込・出資予定者や従業員の増加方法が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当か。

(9)大規模賃上げ及び従業員増加計画の妥当性(上乗せ措置(G)に限る)

① 大規模賃上げや従業員増員に向けた取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。

② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

※必ず最新の公募要領を確認してください。

公募要領は随時改定されますので上記内容が変更されることがあります。

※「加点項目」や口頭審査の審査項目は公募要領の「加点項目」を確認してください。

▶事業再構築補助金の第13回公募要領はこちら

事業再構築補助金の事業計画書の「目次」の作り方

事業再構築補助金の事業計画書は、基本はフリーフォーマットです。2ページ以降に記載する項目の順番に決まりはありません(だからこそ悩むんですよね)。

目次がうまく決められない方は、まずは次のように考えて項目を記載していくと良いです。

公募要領の「10.事業計画作成における注意事項」に記載されている”記載すべき項目”を並べる≫4部構成にする≫審査員がスムーズに読めるように項目を入れ替える等の調整をする

そうすると、以下のような目次(記載順番)になります。

スムーズに読み進められるように項目名や順番は調整してください。

事業計画書の目次(コピーOK)

1:補助事業の具体的取組内容

(1)事業再構築要件について(*1)

(2)現在の事業の状況

(3)SWOT分析(強み・弱み、機会、脅威)

(4)事業環境

(5)事業再構築の必要性

(6)事業再構築の具体的な内容

(7)既存事業の縮小・廃止・省人化について(該当者のみ記載)

2:将来の展望

(1)ユーザーと想定顧客ニーズ

(2)マーケット及び市場規模

(3)成果の優位性・収益性

(4)事業化の見込み・目標時期

(5)想定される課題・リスクとその解決策

(6)その他(審査項目の政策点の項目など)

3:本事業で取得する主な資産

4:収益計画

(1)実施体制

(2)実施スケジュール

(3)資金調達計画

(4)収益計画

(5)売上高の算出根拠

(6)付加価値額の算出根拠

【重要】

↓失敗しないために必ず確認↓

■見出しの項目・順番について

読みやすさや流れを考えて、公募要領に記載されている「記載すべきこと・審査項目」とは順番や内容を入れ替えています。必ず上記の目次にする必要はありません。貴社の計画にあわせて項目を追加したり、順番を変えるなど工夫してください。

■申請枠等によって記載項目が異なります

上記の目次・見出しはどの申請枠でも記載すべき項目です。申請枠によっては追加で記載が必要な項目もあります。必ず公募要領で貴社が申請する枠の情報をご確認ください。

この目次を自社の計画にあわせて調整し、採択レベルの事業計画書を完成させてください。

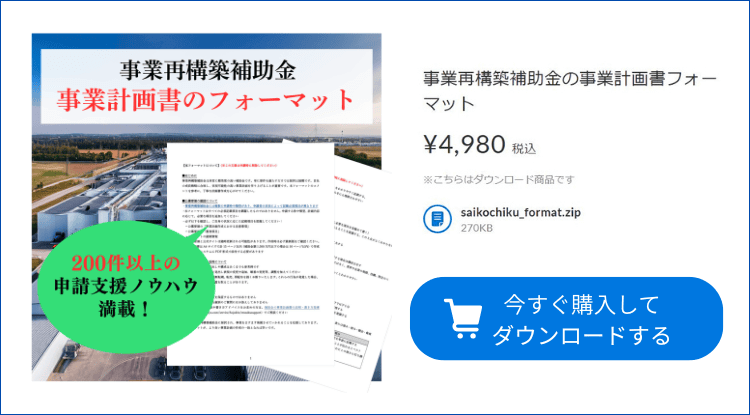

事業再構築補助金の事業計画書のフォーマット配布

事業再構築補助金は、2025年3月26日締切の第13回公募をもって募集が終了しました。現在は、その後を引き継いだ「新事業進出補助金」が募集されています。

私は今まで、200件以上の個別相談やセミナーで事業再構築補助金の事業計画書のフォーマットを配布してきました。

募集終了後も、「他の補助金申請の参考として活用したい」といったご要望を多くいただいていることから、参考資料として継続して配布します。

経営者の方々が自力で事業計画書を作成するための、実践使用の一品です。

多くの経営者の方がこのフォーマットで採択を勝ち取っています。

後継の「新事業進出補助金」やその他補助金でも、考え方や構成の「参考」になる内容です。

ただし、配布はいつまで続けるかわかりません。必要とされる方は、いますぐ入手して保存をおすすめします。

実際の事業計画書のイメージ(GIF動画)

ご購入&ダウンロードはこちら

みなさまが補助金で採択され、事業をますます成長させていかれることを心から応援しています。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

会社信用ドットコム代表 佐藤絵梨子

補助金申請のオンライン相談をご希望の方へ

補助金申請についてご相談いただけます。

初回相談では、約60分の面談で「補助金の対象か」「採択可能性はあるか」確認します。

最適な補助金の「簡単な制度解説」と「審査突破のコツ」もお伝えします。

初回相談料は5,500円(税込)を頂戴します。

大手との取引・融資・補助金を勝ち取る方法を伝授。

無料メルマガ「良い会社に見える極意」に登録!

延べ7,000社以上を調査した企業評価のスペシャリストが、会社を高く評価してもらうコツや審査を突破する秘訣をお届けします。「数字がイマイチだから良い会社だと思ってもらえないかも…」と不安な経営者様のための決算書対策もご紹介します。下記から無料でメルマガ登録し、無料でご購読ください。