先日、私が申請をご支援させていただいた事業者様が、東京都の助成金の審査を突破しました。

◆事業環境変化に対応した経営基盤強化事業)で2社が採択されました

東京都の事業者を対象にした「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業」という助成金で、令和6年度から募集が開始され、令和7年度も引き続き募集が行われています。

本記事では、対象者や対象経費、補助金額、審査方法、募集スケジュールを解説しました。まずこれだけ押さえておけば、「この助成金の対象になるか」「どのような手続きが必要か」がわかる内容です。

温めてきた事業の実現や今後の成長に大変効果的な助成金です。ご自身の計画が対象になるか、ぜひ確認してみてくださいね。

追伸:記事の中で「補助金の採択可能性チェックリスト」を無料配布しています。

この記事を書いている私のプロフィール

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

佐藤絵梨子(さとうえりこ)

会社信用ドットコム代表・会社信用クリエイター

世界最大の企業情報を保有する (株)東京商工リサーチに入社後、個人から売上1兆円企業まで10年間で延べ7,000社以上を調査。商業登記簿から会社の信用度を見抜くほどになり、全国1,000人以上の調査員中、営業成績1位獲得の実績を誇る。2017年同社を退職。現在は大手企業との取引実現から銀行融資・補助金獲得まで支援するサービスを展開。小さな企業の救世主として期待されている。

*経済産業省認定 経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107713006411)

<メディア掲載情報>

■SMBCグループの経営層向け会報誌『SMBCマネジメントプラス』

「危険な取引先・優良な取引先がわかる 決算数字と信用調査の活用法」

■日本実業出版社『企業実務』

「元調査員が教える!信用調査会社の上手な使い方」

「信用調査会社に会社を高く評価してもらうコツ」 など

※メディア情報一覧はこちら

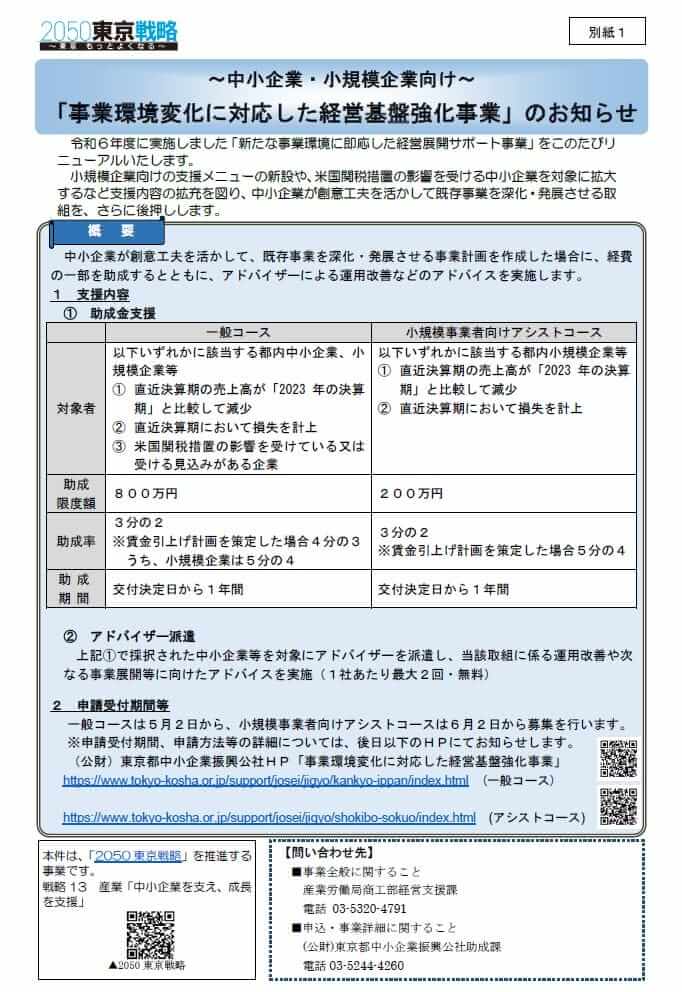

事業環境変化に対応した経営基盤強化事業とは?

事業環境変化に対応した経営基盤強化事業は、ポストコロナ等における事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、これまで営んできた事業の「深化」又は「発展」に取り組む事業者を支援する助成金です。『一般コース』と『小規模事業者向けアシストコース』の2つのコースがあり、最適なコースを選んで申請します。東京都の助成金ですので、都内中小事業者の経営基盤を強化することを目的としています。

なお、本助成金制度は、令和6年度は『新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業』の名称で運営されていました。その後リニューアルされ、令和7年度からは『事業環境変化に対応した経営基盤強化事業』に名称が変わっています。

制度を運営しているのは、公的機関である『東京都中小企業振興公社』です。

コロナ後の需要回復や消費者ニーズの変化、エネルギーや原材料価格・人件費の高騰など、中小企業を取り巻く環境や課題の変化に対応して、『これまで営んできた事業の質を高める取組』や『既存事業を基に新たな事業展開を図る取組』を行う事業者を対象とする補助金です。

取り組みが経営基盤の強化につながると審査で認められれば、かかった費用の一部を補助してもらえます。事前にお金をもらえる制度ではないことを理解しておいてくださいね。

例えば、上記のような取組に600万円の費用がかかった場合、そのうちの決まった割合(例:2/3の400万円など)が後から支給される。このような仕組みです。

制度のチラシ画像も載せておきますので、確認してください。

助成金の対象になる取り組み

事業環境変化に対応した経営基盤強化事業では、既存事業の「深化」または「発展」につながる取り組みが助成金の対象です。

申請のご相談に来られる方とお話をしていると、この「対象になる取組」に当てはまっていないケースが多く見られます。正しく内容を理解して、自社の計画が対象かしっかり見極めてください。

対象になる取り組みの例

| 項目 | 取り組み内容 |

|---|---|

| 既存事業の「深化」 | 経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業自体の質を高めるための取組 ・高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取組 ・既存の商品やサービス等の品質向上の取組 ・高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取組 |

| 既存事業の「発展」 | 経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組 ・新たな商品、サービスの開発 ・商品、サービスの新たな提供方法の導入 ・その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組 |

対象外の取り組み

- 申請者が営んできた事業内容との関連性が薄い、又は全く無い取組

- 法令改正への対応など、義務的な取組

- 単なる老朽設備の維持更新など、競争力や生産性の向上に寄与しない取組

対象者・対象経費・補助金額

事業環境変化に対応した経営基盤強化事業には、『一般コース』と『小規模事業者向けアシストコース』の2つのコースがあります。

どちらが自社に最適か、対象者や対象経費、受け取れる金額を確認しておきましょう。

一般コース

| 対象者 | 以下いずれかに該当する都内中小企業、小規模企業等 ① 直近決算期の売上高が「2023 年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少 ② 直近決算期において損失を計上 ③ 米国関税措置による影響により、次期決算期の売上高が、直近決算期の売上高と比較して減少することを見込んでいること |

| 補助対象期間 | 交付決定日から1年間 |

| 対象経費 | ●原材料・副資材費 ●機械装置・工具器具費 ●委託・外注費 ●産業財産権出願・導入費 ●規格等認証・登録費 ●設備等導入費 ●システム等導入費 ●専門家指導費 ●不動産賃借料 ●販売促進費 ●その他経費 ※委託・外注費の「市場調査費」「専門家指導費」「販売促進費」「その他経費」の単独申請は不可 ※販売促進費は、既存事業に係る販売促進については対象外 |

| 補助上限額 | 800万円 |

| 補助率 | 助成対象経費の3分の2以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:4分の3以内(うち、小規模事業者は5分の4以内) |

一般コース小規模事業者向けアシストコース

| 対象者 | 以下いずれかに該当する都内中小企業、小規模企業等 ① 直近決算期の売上高が「2023 年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少 ② 直近決算期において損失を計上 |

| 補助対象期間 | 交付決定日から1年間 |

| 対象経費 | ●機械装置・工具器具費 ●設備等導入費 ●システム等導入費 |

| 補助上限額 | 200万円 |

| 補助率 | 助成対象経費の3分の2以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:5分の4以内 |

対象は東京都内で事業を行う事業者です。売上高の減少や損失計上という条件もあります。

その他の細かい条件は、公式サイトや募集要項に掲載されていますので確認しておきましょう。

審査方法

本助成金では『書類審査』と『面接審査』の2つの審査があります。

1次審査:書類審査

書類の審査は専門家が行います。一定の基準を満たした事業者だけが、面接審査に進みます。

書類審査の結果は、申請からおおむね2ヶ月程度で知らされます。(※申請件数や内容によっては前後する場合があります)

2次審査:面接審査(対面)

申請書類の内容にもとづいて、専門家による面接審査が行われます。

面接は原則特段の事情がない限り、対面形式で行われます。経営者(社長)や役員、従業員に限り、最大2名まで出席が認められ、申請書類の内容を説明します。

審査の結果、一定の基準を満たすと判断された場合のみ交付決定(※)となります。

※交付決定とは:助成金を受けるために、事業を実施してよいと認められた段階です。ただし、交付決定が出ても、助成金が確実にもらえるわけではありません。事業を実施し、必要な完了報告等を行った後に、最終的な審査を通過してはじめて助成金が支給されます。一般的に、みなさまが「採択」と呼んでいるのは、この交付決定の段階を指していることが多いですね。

面接審査の結果は、書類審査の結果後、おおむね2か月程度で通知されます(※申請件数や内容によっては、通知時期が前後することがあります)。

審査項目

審査は以下の基準で行われます。

- 発展性(既存事業の深化・発展に資する取組か)

- 市場性(ポストコロナ等における事業環境の変化前後の市場分析は十分か)

- 実現性(取り組むための体制は整っているか)

- 優秀性(事業者としての創意工夫、今後の展望はあるか)

- 自己分析力(自社の状況を適切に理解しているか)

企業の成長可能性や、取り組みの実行力、そして総体的な経営能力がチェックされます。

審査のハードルは高めだと感じています。令和6年度の事例では、面接審査で不採択となるケースもよく聞かれました。書類審査通過だけで安心はできません。

万全の準備をして申請をするようにしてください。

主な提出書類

提出書類は以下の通り。会社の実態が確認できる書類や、取り組み内容がわかる書類が必要です。

全事業者が提出する書類

- 申請様式

- 誓約書

書類審査通過者のみ提出する書類

- 履歴事項全部証明書

- 決算書(損益決算書)

- 法人事業税納税証明書

- 法人都民税納税証明書

- 見積書・相見積書

- カタログ・図面・設計図 など

発行後3か月以内のもの、直近のものなど、有効期限の定めがある書類もあります。期限をよく確認して、準備するようにしましょう。

申請内容によっては、上記以外にも、書類審査を通過した段階で提出を求められる書類があります。詳しくは公式サイトの募集要項を確認してください。

募集スケジュール

「一般コース」と「小規模事業者向けアシストコース」ではスケジュールが異なります。

一般コースは奇数月、小規模事業者向けアシストコースは偶数月に募集があります。

一般コース

| 募集回 | 申請受付期間 |

|---|---|

| 第1回 | 令和7年5月2日~5月14日(終了) |

| 第2回 | 令和7年7月1日~7月14日(終了) |

| 第3回 | 令和7年9月1日~9月12日(終了) |

| 第4回 | 令和7年11月4日~11月14日 16時まで |

| 第5回 | 令和8年1月5日~1月14日 16時まで |

| 第6回 | 令和8年3月2日~3月13日 16時まで |

小規模事業者向けアシストコース

| 募集回 | 申請受付期間 |

|---|---|

| 第1回 | 令和7年6月2日~6月13日(終了) |

| 第2回 | 令和7年8月1日~8月14日(終了) |

| 第3回 | 令和7年10月1日~10月14日 |

| 第4回 | 令和7年12月1日~12月12日 |

| 第5回 | 令和8年2月2日~2月13日 |

上記のように年間スケジュールが発表されていますが、令和6年度は、応募者多数の場合は翌回の募集がスキップ(中止)されるケースがありました。

もしかすると、令和7年度も同様のケースが発生するかもしれません。スケジュールはこまめに確認し、余裕を持って申請することをおすすめします。

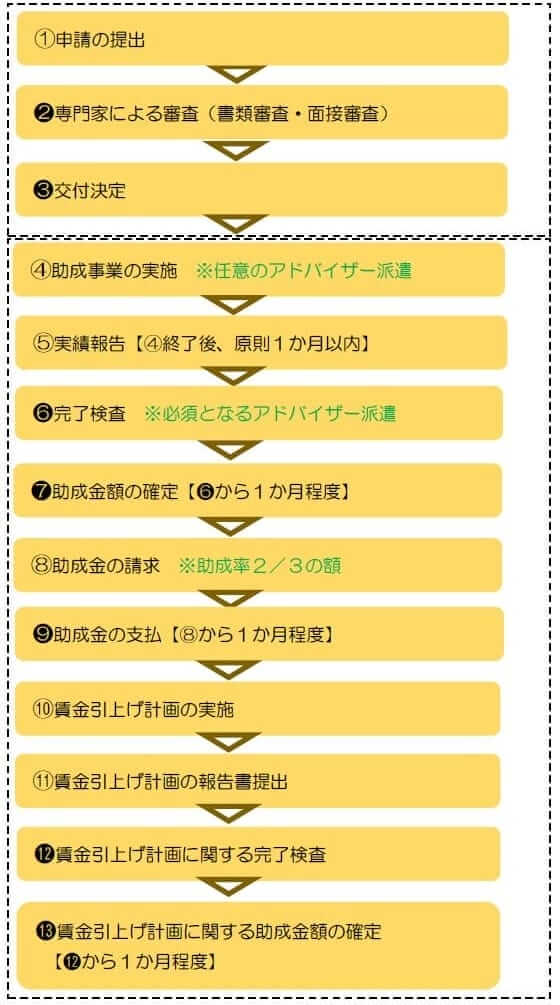

申請から入金までの流れも以下の図で確認しておきましょう。

補助金の採択可能性チェックリスト【無料配布】

補助金・助成金を確実に獲得するには、審査を突破するための戦略と準備が必要です。

「でも…具体的にどうすればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方は、以下の特別なチェックリストも活用してください。

補助金の採択可能性チェックリスト

補助金の採択可能性チェックリストの収録内容

補助金申請の採択思考チェックシート10の質問に「YES/NO」で答えるだけで、“補助金で採択される考え方”ができているかチェックできます。

設備投資するなら知っておきたい!賢く使いたい制度紹介集

・設備投資でおすすめの補助金

・融資や税金が優遇される承認制度

この2つの制度を紹介。採択可能性が高い補助金を選べているか、あわせて使える制度はないか確認できます。

年間200件以上行う補助金支援のノウハウをつめ込んだ充実の内容です。

下記フォームにお名前とメールアドレスを入力いただくと、自動配信で「ダウンロードURL」が記載されたメールが届きます。

そちらから無料でダウンロードしてください。

助成金の申請準備は、思いのほか時間がかかります。

本記事でご紹介した内容以外にも確認、準備は必要です。計画的に準備を進めましょう。

皆さまが無事に採択され、事業を成長させていかれることを心より応援しています。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

オンライン相談+プロの解説

補助金申請のご相談を受け付けています。初回相談では、約60分の面談で「補助金の対象か」「採択可能性はあるか」アドバイスいたします。さらに、最適な補助金の「簡単な制度解説」と「審査突破のコツ」もお伝えします。

初回相談料は5,500円(税込)を頂戴いたします。お申込みは以下よりお願いいたします。